021 年,中国量化私募行业曾迎来高光时刻,管理规模突破 1.2 万亿元,相较于 2019 年增长超 5 倍,呈现出爆发式增长的态势。资本的狂欢在当时似乎看不到尽头,众多投资者纷纷涌入,期待能在量化投资的浪潮中分得一杯羹。然而,这场盛宴仅仅持续了两年便戛然而止。到 2023 年末,量化私募规模骤降至 7800 亿元,超过 40% 的机构规模腰斩。华尔街量化教父詹姆斯・西蒙斯那句 “规模是超额收益的天敌” 的警示,如今正深刻地体现在中国量化私募行业的发展进程中。当算法模型遭遇汹涌的资金潮水,策略容量瓶颈、组织管理失序、投研能力稀释等一系列问题,正将整个行业拖入理性回归的阵痛期。

一、规模扩张的 “数学枷锁”

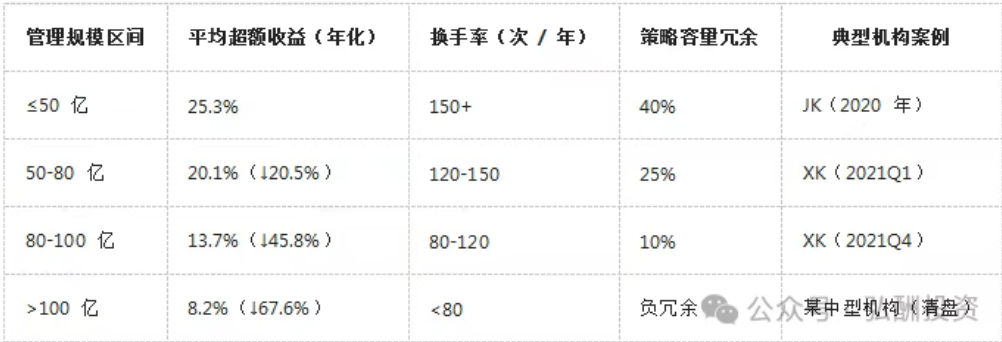

量化策略的超额收益,从本质上来说,是市场无效性的函数。其容量与策略复杂度成反比,这是量化投资领域一个重要的数学规律。以中证 500 指数增强策略为例,当管理规模突破 80 亿元这个关键节点时,策略换手率就会被迫从高频转向低频。这种转变带来的直接后果是,超额收益空间会压缩超 30%。XK投资的兴衰历程,就是这一规律的典型样本。在 2021 年,XK投资凭借中证 500 指数增强策略实现了规模百亿的突破,到 2023 年,旗下 40 余只产品规模跌破 500 万元,在 3 月更是集中清算 4 只产品,最新管理规模仅剩 10 - 20 亿元。曾经的辉煌如梦幻泡影,迅速消散。

人才结构失衡的问题,进一步加剧了策略失效的风险。以BL资管为例,在规模扩张期,公司将投研团队从 30 人增至 60 人,看似大力投入研发。但随着规模回落至 20 - 50 亿元,员工总数腰斩至 39 人。更为严重的是,核心策略领头人持股比例不足 6.5%。进而导致策略迭代滞后,无法及时跟上市场变化的步伐。2022 年,旗下某只产品因微盘股暴跌触及止损线,而公司此前宣称对微盘股暴露不足 5%。

业内不乏因为规模失控引发系列公司事故的案例。PS资产,成立仅两年便晋升百亿规模,成为当时量化私募行业的一匹黑马。然而,创始人诉讼风波与管理层面的种种争议不断发酵,在公司内部撕开一道道裂痕,极大地削弱了团队凝聚力与决策效率,成为公司规模滑落、业务发展受阻的重要推手 。其低频策略依赖宏观研究与长周期判断。但在规模骤增后,投研团队增至 51 人,但其中仅 24 人持从业资格。这种人才结构的变化,使得合规风险与人才断层问题凸显。2023 年,3 只产品提前清算,备案产品数量停滞,管理规模回落至 50 - 100 亿元区间。曾经闪耀的 “量化新贵” 光环逐渐黯淡,这也警示着行业内其他机构,规模的快速扩张必须要有相应的管理和人才体系作为支撑。

LJ投资,管理规模于2021 年突破 500 亿元,在行业内崭露头角。然而,在 2022 年市场风格切换的浪潮中,公司遭遇重创。其量化选股产品 “×× 12 号” 因过度暴露微盘股,净值累计亏损 35%,而同期沪深 300 指数却上涨了 8%。这种巨大的反差,让投资者损失惨重。公司内部风控漏洞在 2024 年 2 月集中爆发,开盘一分钟内集中抛售股票的行为引发了监管关注。最终,核心策略领头人离职,公司规模缩水至 300 亿元。

二、破局者的生存法则

在行业调整的艰难时期,部分机构积极探索,走出了差异化的发展路径,为行业提供了宝贵的经验。

策略矩阵与容量管理

JK投资通过构建覆盖股票、期货、期权的 “全周期策略矩阵”,在百亿规模下依然保持年化 15% 以上的收益。公司深知单策略规模过大可能带来的风险,因此主动控制单策略规模,将 500 指增产品限制在 80 亿元以内,有效避免了策略失效风险。在 2023 年市场回调的情况下,其量化选股策略仍能保持正超额收益,充分展现了策略多元化的优势。

合规升级与风控创新

在 2023 年量化新规出台后,MH投资迅速做出反应,将交易系统升级为 “毫秒级监控”。公司对微盘股持仓严格控制在 3% 以内,并建立了流动性压力测试机制。这些措施使得公司在市场波动中能够更好地控制风险。2023 年,其产品净值回撤控制在 8% 以内,显著优于行业平均水平。

AI 驱动的策略进化

HF量化投入 10 亿元研发 AI 模型,将传统量价因子与基本面数据进行深度融合。这种创新的策略在市场中取得了显著成效。2024 年,其 AI 选股策略在市场波动中实现超额收益 5.2%,管理规模逆势增长至 600 亿元。这表明技术迭代能够有效突破规模瓶颈。

三、行业重构:从 “规模崇拜” 到 “能力本位”

行业调整本质上是监管趋严与市场出清的必然结果。随着新《私募条例》的实施,伪私募加速退场,行业集中度提升,前 20% 的机构管理着 60% 的资产。未来,行业竞争将聚焦在以下三大维度:

策略深度:从中低频策略向 AI 驱动的全周期策略升级。中低频策略依赖有限数据,调仓滞后,难以适应复杂多变的市场。AI 驱动的全周期策略借助先进算法,挖掘海量多源数据,能实时捕捉市场细微变化,依据不同周期动态调整仓位,精准把握投资机会,显著提升策略适应性与收益水平。

组织效能:建立投研 - 交易 - 风控一体化体系。在量化私募行业,传统投研、交易、风控环节各自为政,信息传递迟滞,决策易失误。构建投研 - 交易 - 风控一体化体系,能打通部门隔阂,实现信息实时共享,让投资决策更及时、精准,有效提升组织在复杂市场环境中的应变与盈利能力。

投资者教育:摒弃 “规模崇拜”,关注长期业绩稳定性与策略适配性。2024 年外资私募桥水中国通过锁定期制度引导长期投资。投资者要明白,规模并不是衡量量化私募机构优劣的唯一标准。不能盲目追求规模大的机构,而应该关注机构的长期业绩稳定性,以及其策略是否与自己的投资目标和风险承受能力相适配。在投资过程中,要保持理性,不要被短期的市场热点和规模增长所迷惑。

正如西蒙斯所言:“量化投资的本质是数学游戏,而数学没有捷径。” 当行业回归理性,那些真正敬畏市场规律、专注能力建设的机构,才能在长跑中穿越周期,实现规模与业绩的共生共荣。在这场规模与能力的博弈中,数学法则终将战胜资本泡沫,而量化投资的星辰大海,永远属于那些在算法与人性间寻找平衡的智者。投资者也应该顺应行业发展趋势,不断提升自己的投资认知,谨慎选择投资标的,在量化投资的领域中稳健前行。

基金投资可能面临市场风险、信用风险、流动性风险等多种风险类型。这些风险可能影响基金的收益水平甚至本金安全,投资者应充分了解并评估风险。

免责声明

本报告中的信息均来源于展恒基金认为可靠的公开可获得资料,但对这些资料或数据的准确性、完整性和正确性展恒基金不做任何保证,据此投资责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送,未经展恒基金授权许可,不得以任何方式复印、传送或出版,否则均可能承担法律责任。就本报告内容及其中可能出现的任何错误、疏忽、误解或其他不确定之处,展恒基金不承担任何法律责任。