银亿股份有限公司发行的公司债“15银亿01”在今年被评级机构中诚信先后两次下调公司主体和债项评级后,终于未能幸免,于2018年12月24日发布公告,称由于该公司短期资金周转困难,无法按时偿付应付回售款本金2.99亿元。

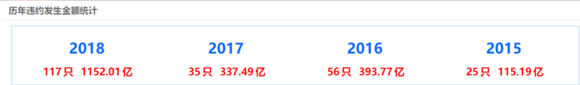

对于债券违约,在今年我们似乎已经习以为常了。根据wind数据的最新统计,今年发生的违约债券达117只,高于2015-2017三年发生违约的债券数之和(35+56+25=116)。规模达1150.01亿,也远远高于前三年发生违约的债券规模之和。无论是数级还是量级,均创历史新高。

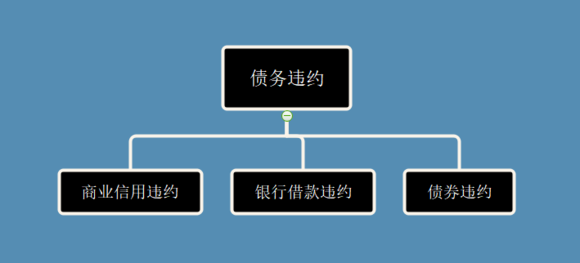

在解释债券违约现象成为一种常态之前,我们先来了解下什么是债券违约。债券违约和债务违约并不等价,债务违约是指企业(债务人)无法按照约定的时间偿还本机和支付利息。而债务违约又可根据企业债务的构成情况分为商业信用违约、银行借款违约和债券违约。因此,债券违约是债务违约的一种表现形式。

那么债券违约如此频繁的背后的逻辑是什么呢?

有这样一种理解逻辑。经济的整体发展状况和行业的外部环境,会影响公司管理层的决策,进而影响企业的发展状况,包括企业的一些财务指标和财务特点,最终会引起企业债券违约的风险。

如果你接受这个逻辑过程,那么我们再来分析债券违约在今年发生创历年新高的原因。

都知道今年我国经济整体下行,并且“去杠杆”是国家这几年主抓的政策。既然有去杠杆,那么曾经一定有过“加杠杆”的过程。在这些年我们的三次加杠杆过程中,企业融资方便,使得企业管理者敢于扩张,敢 “借新债还旧债”的过日子,这样的发展模式虽存在一定的隐患,但由于整体经济发展形势好,还是可以使企业快速发展的。

今年,整体经济形势不太乐观,并且在国家去杠杆和今年出台资管新规进行强监管的整体环境下,曾经在上一个发展模式赚的的满盆金箔的企业没有及时调整发展模式,仍然坚持盲目扩张,这样曾经的隐患就爆出来了,进而引发债券违约浪潮。

这就是今年债券违约成为一种常态的内在逻辑。可以发现,债券违约这一现象的导火索就是去杠杆和强监管的宏观政策背景下,导致企业再融资不畅,从而使得现金链断裂,最终企业无法按时兑付。

需要注意的是引起企业债券违约的根本原因仍然是企业自身。打铁还需自身硬,为什么偏偏是这几家企业发生了债券违约呢?纵观这些无法按时兑付的企业,可以发现这些企业有一些共同点:这些企业的现金流波动较大,营业收入不稳定。而且,其中有不少企业对投资方向、时机和前景做出错误判断,转型失败从而陷入偿债困境。

短期看来,债券违约虽然会对市场、对部分投资者造成一定的冲击。这就需要我们每一个投资者学会“避雷”。一方面,要学会分散系统风险,不购买持债集中度高和机构占比高的基金;另一方面,选择知名对相对较高的基金公司,不购买小规模基金。

但是从另外一个角度来看,债券违约并不是一件糟糕的事,剔除了存在隐患、经营业绩不佳的企业后,市场运行必然会更加健康长久。在一定程度可以说,债券违约是黎明前的黑暗!

债券型基金推荐: