概要及主要观点:

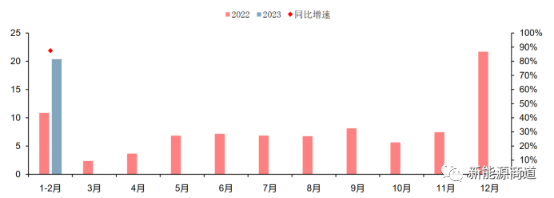

1、 新能源宏观:(1)光伏:国内装机同比高增,海外出口拐点到来需求方面。国内:国家能源局发布2023 年1-2 月全国电力工业统计数据,1-2 月光伏行业新增装机容量为20.37GW,同比增长88%;海外:根据Solarzoom数据,1-2 月组件累计出口量约为28.69GW,同比增长约11.68%,环比增长约31.49%。2023 年1-2 月组件出口规模实现同比、环比增长,在组件出口连续5 个月环比下降之后首次出现改善,连续2 个月维持在14GW 以上水平。随着上游硅料产能释放,硅料价格进入下行通道,海外市场需求持续旺盛,国内电站需求加速回暖,装机规模有望进一步提升,乐观展望2023 年光伏需求。(2)风电:一季度风机招标持续高位,装机有望逐步加速。根据国家能源局,2023 年1-2 月风电新增装机5.8GW,同比增长2%;截止2023年3 月26 日,一季度风机招标已达21GW,同比增长16%,风机招标持续高位,有望持续支撑行业装机需求。我们预计风电装机需求放量有望逐步体现,产业链环比增长趋势明确;大基地、分散式及海上风电支撑风电装机需求持续增长。(3)电力设备:电网投资建设有望再创新高,储能、虚拟电厂等主题建设有望加速。国家电网披露,2022 年国家电网投资额达5094 亿元。国家电网“十四五”期间计划投入电网投资2.23 万亿元,2023 年电网投资额将超过5200 亿元,再创新高。中电联披露,今年1-2 月全国电网工程完成投资额319 亿元,同比增长2%。我们预计随着“十四五”进入后半程,电网建设有望赶工加速,特高压、用电侧、智能化建设或是投资重点。随着电力市场建设加速,电力价格愈发清晰反映供需关系。在此背景下虚拟电厂和储能等加速参与现货交易;新型电力系统建设大背景下,其有望获得更加丰厚的收益。

2、 (1)2023年2月电力设备行业成交额占比为9.20%,相较2022年8月的高位水平(14.50%)已有显著下滑,但2022年第4季度基金对新能源超配比(6.73%)相较 2022年第3季度(6.99%)并未显著回落,且外资持仓从2022年8月的3795亿降至当前的3167亿, 跌幅(-20.32%)仍偏小。(2)估值方面,当前估值已在低位,估值仅为 25倍,估值分位数已降至8%,估值性价比较高。(3)需求方面,欧盟计划正式公布《净零工业法案》提案,将扶持本土光伏等清洁能源制造业,外需回落预期升温;国内新能源车补贴退坡叠加运营类电动车(公交车、网约车等)的渗透率已达高位,内需增速下降。(4)政策方面,扩内需导向的消费刺激政策仍有望出台。

3、 新能源投资方向:看好光伏行业(1)量利向上,包括一体化组件和优质辅材;(2)产业新方向,包括储能加微逆;(3)其他细分环节优质龙头如光伏支架等。风电开年排产旺盛,铸锻件、叶片基本满产。2023 年风电确定性高增长,看好风电行业业绩兑现、渗透率快速提升环节。国内海风平价加速,长期渗透率提升叠加装机周期性转向成长,高景气龙头长期成长逻辑不改。可关注业绩兑现的零部件龙头,原因:2022年受疫情影响,风电行业全年装机略低市场预期。叠加年初高企的原材料成本,风电零部件环节在上半年业绩表现同比均有所下降。而随着疫情缓解下游需求回暖、大宗商品价格下降,质量高、成本把控强的零部件龙头企业预计 2023 年将迎量利齐升,如深度受益海风高景气标的以及受益于量利齐升的零部件龙头,关注渗透率提高环节,如碳纤维环节以及轴承环节。我国风电行业步入大兆瓦时代,在风光大基地和海上风电项目加速推进的大背景下,继续看好风电整机的龙头企业。发展绿氢是实现碳中和目标的重要方式。氢能具有来源多样、清洁低碳、灵活高效和应用场景丰富等特点。目前根据制取方式和碳排放量的不同将氢能按颜色主要分为灰氢、蓝氢和绿氢三种。发展绿氢1)发展绿氢是实现碳中和目标的重要方式;2)绿氢储能具备大规模、长周期等优势,可以有效解决新能源消纳问题;3)绿氢是连接可再生能源丰富地区与需求中心的重要桥梁。在全球主要国家的政策积极推动下,氢能有望高质量快速发展。

一、新能源

1、太阳能光伏

1.1光伏产业链价格变动分析

根据PVInfoLink数据计算整理,本周光伏行业产业链各环节价格及下周价格涨跌幅预测如下表所示。

本周光伏行业产业链各环节价格及预测表

注:根据PVInfoLink 数据计算整理。

1.1.1硅料价格分析

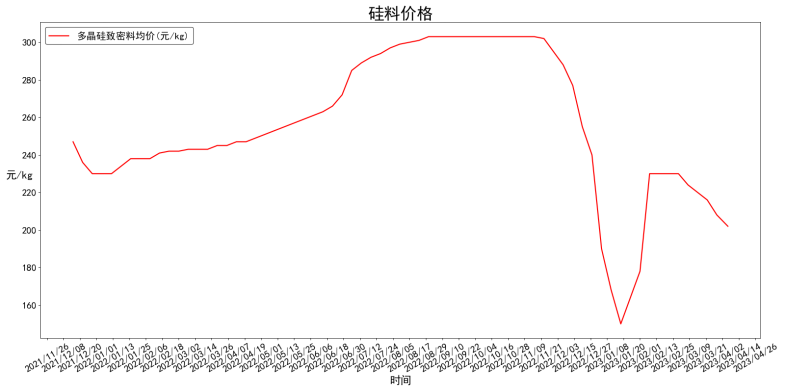

根据PVInfoLink数据,多晶硅致密料均价一年(2021年12月15日至2023年4月6日)变化走势图下图所示。

多晶硅致密料均价一年变化走势图

注:根据PVInfoLink 数据整理绘制。

随着本轮多晶硅集中签单的展开,棒状硅致密料价格正式跌破20万元/吨大关,市场上下游对长期多晶硅跌势看法较为一致,多晶硅企业虽有意撑市,但博弈过程中一线拉晶场仍保持较强话语权,价格随即走跌。

四月国内硅料继续延续上月的下跌态势,但下跌幅度不大。本周开始国内主流硅料厂商陆续对本月长单的进行报价,部分厂商的长单也开始陆续成交落地。

截止目前为止,国内主流硅料均价落在190-202元/公斤区间,当前国内一线硅料企业的硅料均价维持在200元/公斤左右;而市场上部分二三线硅料企业签单出货更为积极的考量下成交价格来至190-196元/公斤区间;此外部分新投产(品质尚在爬坡中)硅料的价格甚至来至180元/公斤左右。

市场硅料供需方面,本月国内下游需求环比有所提升,下游硅片企业的开工率也在继续增加,对硅料的需求有所保证,同时当前国内市场上硅料库存水平也处于相对可控。供给上,去年下半年投产的硅料企业陆续已达产(部分新料的品质尚在继续爬坡中),上月检修的硅料企业也在逐步复产;来至二季度,市场上也将继续有2-3家新产能继续建成投产,国内硅料供给有望进一步增加,因此整体长期而言国内硅料价格仍将继续处于下跌通道中。

本周硅业分会硅料报价特别列岀N型硅料,平均价格高岀P型2万。这背后是N型TOPCon组件市场大超市场预期,订单爆满,每瓦高岀P型1毛,岀口更高岀1.5毛,这为N型硅料的放量和价差提供了巨大预期。以今年TOPCon组件岀货120GW,明年300GW计,今明二年N型硅料需求分别为35万吨,90万吨。以每瓦价格平均高岀P型1毛计,N型硅料刚性溢价2-3.5万每吨,而且是刚性的需求。

1.1.2硅片价格分析

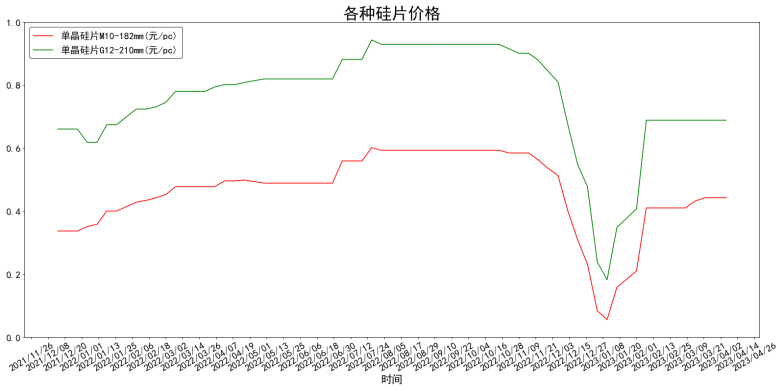

根据PVInfoLink数据,各类型硅片均价一年(2021年12月15日至2023年4月6日)变化走势图如下图所示。

各类型硅片均价一年变化走势图

本周硅片价格持稳运行。M10单晶硅片(182 mm /150μm)价格区间在6.22-6.5元/片,成交均价维持在6.40元/片,周环比涨幅持平;G12单晶硅片(210 mm/150μm)成交均价维持在8.2元/片,周环比持平。本周硅片价格持稳运行的主要原因是供需紧平衡。供给方面,4月整体硅片供应偏紧,N型硅片出货占比持稳。本月,由于个别石英砂生产企业存在检修,使得坩埚供应短缺问题进一步发酵,使得部分没有保供协议的企业生产效率下降。目前,产业技术加速迭代,专业化企业N型硅片出货量占比约在15%-20%之间,后续企业将根据实际需求调整产品结构比例。需求方面,N型电池需求增速有所放缓,组件出货情况开始好转。电池端,P型电池利润率偏低,企业产销动能不足。近期某家一线电池企业调整报价,其中M10单晶PERC电池调整为1.09元/W,环比下降5.22%。N型电池产线调试出现问题,需求增速有所放缓。组件端,目前主流订单执行价维持在1.7-1.75元/W之间,部分散单价格跌破1.7元/W,但随着二季度开始,国内和海外项目陆续动工,对应组件需求开始逐步起量。本周两家一线企业开工率维持在80%和90%。一体化企业开工率维持在80%-100%之间,其余企业开工率维持在80%-90%之间。据统计,2月份单晶硅片出口量为2.83GW,环比减少0.7%,多晶硅片出口量增加至0.2GW,环比增加5.26%。2月份组件出口量为14.88GW,环比增加24.4%。

国内硅片价格继续高位坚挺,随着国内硅片企业开工的持续提升,前期国内整体单晶硅片供给紧张的程度逐步有了缓和,但国内市场上单晶正A硅片结构性供给仍然紧张,尤其是在当前高品质坩埚供给偏紧的情形下。本周国内单晶M10正A硅片价格坚挺在6.35-6.5元/片区间,单晶G12高效硅片价格在8.2元/片左右。N型硅片方面,随着终端N型需求的增加,下游N型电池产能的扩张放量,对N型硅片的需求也是处于递增中,当前N型硅片的供给与高效P型硅片供给一样处于紧张中,N型110μm硅片182、210尺价格为6.14元/片、8.02元/片,有着更高的溢价。

此外,拉棒环节的耗材坩埚问题尤其是高品质坩埚的供给仍将对硅片尤其是高效硅片有一定的影响,四月预计将有一批进口砂到港,但国内有砂厂老产线进行检修,市场上石英砂整体供给不达预期,石英砂价格的上调预期恐将继续带动坩埚价格的进一步上涨。

光伏装机逐步进入旺季,需求和排产逐步上行。光伏行业逐步进入装机旺季,海外分布式光伏既有需求的增长又有补库存的增加,国内地面电站既有装机的增长还有补装的需求,预计3月光伏行业的排产环比提升超过10%。而从历史情况来看,Q2到Q4均是光伏要货的旺季,需求和排产有望呈现环比持续改善的趋势。对于2023年全年,预计全球新增装机有望超过350GW,其中地面电站的装机增速更高。过去两年,部分光伏地面电站受到产业链价格持续上行的影响,收益率无法满足需求,导致新增装机增长较慢,预计后续在产业链价格持续下行的情况下,光伏地面电站装机有望呈现快速增长的趋势。预计光伏地面电站的装机增速要明显快于行业的装机增速,从而带动产品出货量增加。

石英砂短缺和坩埚品质下降影响单晶硅片实际供应。光伏硅片价格上涨在供给端的影响因素主要是石英砂短缺和坩埚品质的下降。一方面,石英砂短缺导致石英砂价格和坩埚价格上行,目前石英砂的价格已经超过了150元/公斤,相较于半年前已经翻倍,且有继续上行的可能,从而推高硅片的生产成本;另一方面石英砂品质的下降也影响了拉棒速度和成晶率,因为石英砂短缺,尤其是内层石英砂的短缺,导致了外层砂添加的比例提升,影响坩埚品质,从而进一步影响了硅片的品质。根据我们在2022年12月7日外发的《光伏板块2023年投资策略-景气相随,拔萃鼎新》中的测算,在石英砂短缺和坩埚品质下降的影响下,2023年国内光伏单晶硅片的实际产出有可能降到500GW甚至以下,明显低于600GW以上的名义产能。这种供给上的变化也影响了硅片的价格。

1.1.3电池片价格分析

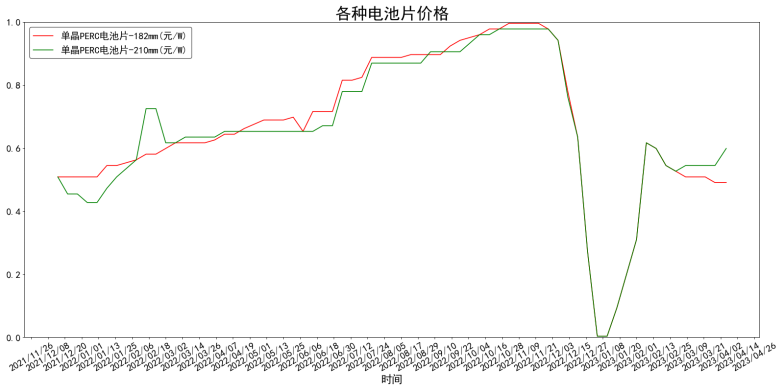

根据PVInfoLink数据,各类型电池片均价一年(2021年12月15日至2023年4月6日)变化走势图如下图所示。

各类型电池片均价一年变化走势图

本月初国内电池片龙头企业发布最新单晶电池片价格,相比上一次报价虽有下调,但相比近一段时间以来市场上单晶电池片的实际成交价格, 基本属于市场高价位价格,当前国内单晶M10高效电池主流成交价格在1.06-1.09元/W;而市场上的中低效电池价格仍处于低于1.05元/W的价格洼地中。供需方面,上游硅片产出的释放也是带动了国内单晶电池片整体总量的增加,同时下游终端对高效电池需求提升的情况下,使得中低效电池整体需求出货情况较为一般。单晶G12电池方面,近期终端项目对210版型需求增加,市场上下游组件端对单晶G12电池的需求增加,而在当前市场上单晶G12电池产线的产出产量下,单晶G12电池供给显得较为紧张,单晶G12高效电池相比单晶M10高效价格也有了一定溢价,本周单晶G12电池价格上涨来至1.10-1.13元/W区间,随着市场上部分电池厂的部分产线已在切换210技术路线,单晶210电池供给有望提升。

N型电池方面,市场上不同技术路线,不同电池厂商报价差异仍较为明显TOPCON电池最新价格上涨较为明显,本周价格区间落在1.19元/W以上。HJT电池片整体在外销有限的情况下,少量外销成交溢价较为明显,相比PERC高效电池价格有0.15-0.2元/W的溢价。受市场N型电池产能释放不达预期的情况下,整体N型高效电池处于供不应求中。

1.1.4组件价格分析

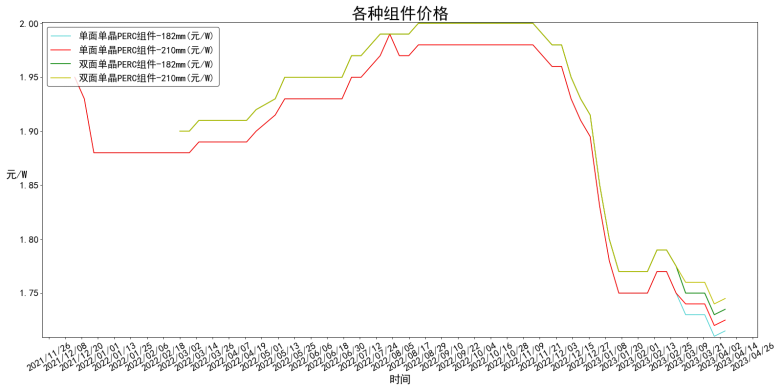

根据PVInfoLink数据,各类型组件均价一年(2021年12月15日至2023年4月7日)变化走势图如下所示。

各类型组件均价一年变化走势图

组件方面,近期国内组件价格仍有分化态势,近期国内不少央国企的招投标项目或组件集采开始招投标,整体的组件招投标价格仍处于下行中,但上周开始随着国内二季度需求有预期提升,市场上部分组件厂商对于组件价格有小幅上涨;当前市场上各组件厂商与上下游各方的博弈进一步加剧:一方面组件厂商与终端的博弈,终端项目仍有压价;另一方面组件厂商之间价格的“抢单”博弈以及与组件成本相关的各原料企业之间的博弈,因此使得国内组件主流价格区间价差也是较大,基本落在1.65-1.75元/W区间。

需求向好的情况下,4月组件排产向上提升至37-39gw的水平,终端对于价格接受度受限也使得组件近期价格以平稳为主,本周海内外组件价格止稳,单玻500W+价格约每瓦1.7-1.73元人民币的区间。当前低价区间约在每瓦1.65-1.68元左右、高价约1.8元走单已近尾声,高价区间略有下滑。然观察整体走单仍有小幅下滑的趋势,组件竞争激烈,招投标价格也预示下半年整体价格走势呈现下探,成本压力将逐渐向上传导。海外组件价格整体约每瓦0.2-0.225元美金(FOB),欧洲3月需求复苏、价格维稳约在每瓦0.21-0.225元美金。澳洲近期价格约在每瓦0.21-0.255元美金区间。中东非价格本周每瓦0.21-0.22元美金。印度本土组件价格因受到中国组件进口量增加而略有松动,当前价格止稳每瓦0.29-0.33元美金。N型组件价格本周略有下滑,HJT组件(G12)价格本周价格约每瓦1.9-1.95元人民币,海外价格稳定约每瓦0.26元美金,国内部分厂家也在调整与PERC的溢价空间。

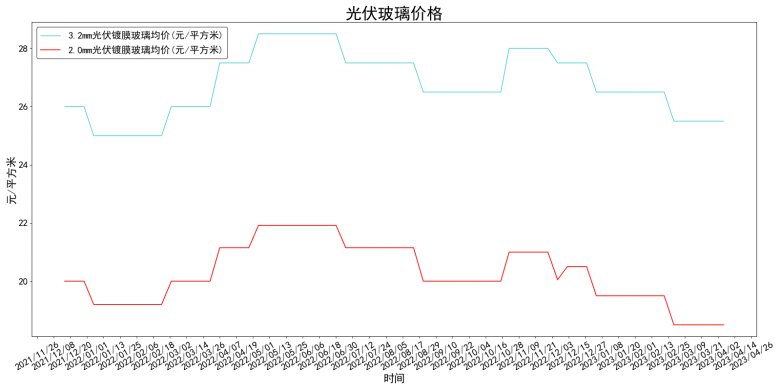

1.1.5光伏玻璃价格

辅材方面,上月中下旬国内组件对光伏玻璃拿货积极性提升,拿货增加的情况下,市场上光伏玻璃库存水平有所下降,因此国内光伏玻璃厂商有上调4月价格的计划,来至本周国内光伏玻璃价报价明确上涨0.5-1元/㎡左右,当前3.2MM厚度玻璃报价在26-26.5元/㎡区间,2.0MM厚度玻璃报价在18-19元/㎡区间,实际成交落地还需进与组件厂博弈。

光伏玻璃方面,本周国内光伏玻璃继续出于消耗库存中,3.2mm玻璃报价在25-25.5元/㎡区间,2.0mm光伏玻璃价格在17-18元/㎡区间,实际成交仍有一定议价。

1.1.6其他环节

本周国内工业硅价格小幅下跌。其中,冶金级下跌100-300元/吨,主流价格在16000-17000元/吨;化学级下跌100-300元/吨,主流价格在17000-17700元/吨。同时,铝合金ADC12价格余上周持平,主流报价18500元/吨;有机硅DMC价格下跌400元/吨,主流报价16100元/吨。由于西南地区硅厂成本较高,硅厂挺价意愿强烈,本周工业硅市场成交偏少,上下游处于僵持博弈阶段。近期,国内工业硅市场整体偏弱,硅价持续下跌,导致西南地区大部分硅厂成本倒挂严重,硅厂检修明显增多,截止本周,西南地区开工率在20-25%左右,供应减少。但是,新疆和内蒙地区新增产能陆续释放,如:合盛鄯善二期工业硅项目投产,供应增量有效弥补了西南地区减量。同时,在下游有机硅、铝合金需求萎靡情形下,国内呈现供大于求,库存累积态势,市场悲观情绪浓厚,部分贸易商和工厂抛货行为较多,叠加丰水期即将来临,西南地区电价预估下降0.1-0.2元/度,电力成本降低也给硅价下行增加较大的支撑。出口方面,本周各牌号工业硅FOB价格有不同程度下跌。目前工业硅价格已处于低谷,无限接近国内企业最低成本线附近。据调研了解,虽然有机硅受终端订单影响,开工率较低,但铝合金企业开工率小幅提升,且多晶硅新建产能陆续释放。同时,枯水期西南产区电价较高,多数硅厂亏损停产,截止本周,四川开炉20余台,云南地区德宏最后10余台炉子停工,全州硅厂悉数停炉检修,全省开炉26余台,且西南两地前期部分停炉企业计划开炉时间再次推迟。另外,原材料价格降低幅度不明显,如:油焦2600元/吨,电极16000元/吨,硅石500元/吨,与2月相比变化不大。故而,在需求增加,供应偏紧,以及生产成本压力下,工业硅下跌空间有限。本周工业硅价格跌幅已有收窄迹象,后续工业硅价格有望逐渐企稳运行。展望后市,预计二季度工业硅产量约81万吨,同比增长5.0%;消费量约78万吨,同比增长37.2%。出口量约15万吨,同比下降12.1%;总消费92.9万吨,同比增加25.8%。在光伏新能源行业迅猛发展下,多晶硅对工业硅需求增加。随着丰水期来临,西南地区电价下降,工业硅成本降低,预计二季度工业硅价格整体表现为低位震荡走势。

辅材方面,本周国内主要辅材价格基本与上周持平,个别品种有微涨,本周EVA胶膜价来至11元/㎡左右,POE膜价格在17元/㎡左右;

据百川盈孚,3月29日,国内EVA价格继续上涨,均价为17645元/吨,较前一日上涨182元/吨,涨幅为1.04%。国内EVA石化厂商出厂价上调,市场需求端表现平稳。今年以来,光伏级EVA粒子价格呈现持续上涨态势,累计涨幅达10.97%。自春节复工以来,国内EVA生产企业负荷方面从节前的80%左右上升至90%+,市场总体供应稳定,库存压力较小。需求端,光伏料需求的提升预期优于发泡料。2月光伏胶膜产量约3.85亿平米,环比提升约15%,3月排产环比持平但不排除后期有加量可能。光伏需求预期不断回暖,支撑EVA粒子价格走强。

本周逆变器价格有小幅微调:逆变器市场价格目前以稳为主,下游终端工商业需求火热,成交旺盛,户用端需求相对疲软。工商业以110kw为主力机型,带动该机型价格后续可能的微调。

近来市场大有跌价传闻,据了解,传跌价的几家企业并未有相关调价动作,某企业可能会调整出口价格,目前也只有一家企业进行了调价。

高纯石英砂(石英坩埚中外层用)均价55000元/吨,上涨5000元/吨。供应链其他环节:石英坩埚比较紧张,POE胶膜也紧张但比石英坩埚好点。

MBB光伏焊带(直径0.3mm)加工费13~14,均价13.5元/公斤。

本周加工费暂无调整,精锡原料价格出现大幅反弹,光伏焊带企业多于价格低位完成补库,受到价格波动影响较小。本周焊带行业开工率依旧稳定,下游订单需求依旧强劲,较上周基本持平。

1.2光伏产业链招标信息分析

年初至今,已统计到的光伏招标定标规模近43GW,其中规模较大的单子包括中电建26GW集采,华能集团6GW中标,国电投5.65GW招标以及宁夏石嘴山3GW分布式光伏EPC中标。价格方面,近期比较有代表性的为中电建26GW,P型均价在1.7元/W左右,其中TOP 6均价在1.75元/瓦左右。

N型方面,华能6GW与中电建26GW中均包括1GW的N型项目,国电投中包括1.8GW的N型标段,此外还有105MW的农光互补项目为N型。招标价格方面,N型平均溢价在6分/W-1毛/W左右水平,溢价水平维持良好。

判断国内地面电站市场,在前期积累项目充足、2023年考核目标约束、收益率要求降低背景下,组件价格有良好支撑,后续有望仍保持相对坚挺,节后需求加速在即。我们预计今年国内装机有望达到140GW左右。

1.3光伏产业链产能产量及技术迭代分析

CPIA统计产业链各环节:多晶硅方面:行业集中度维持高位,迎来了硅料产能释放期。2022年,全国多晶硅产量达82.7万吨,同比增长63.4%。其中,排名前五企业产量占国内多晶硅总产量87.1%。TOP5平均产量超过14.4万吨,同比增长69.4%,2022年产量达万吨级以上企业有10家,2023年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放,CPIA 预计产量将超过 124 万吨。

硅片方面:行业集中度下降,预计竞争将加剧。2022年全国硅片产量约为 357GW,同比增长57.5%。其中,排名前五企业产量占国内硅片总产量的 66%。TOP5平均产量超过41GW,同比增长23.7%,2022年产量达5GW以上企业14家。随着头部企业加速扩张,预计2023 年全国硅片产量将超过 535.5GW。

电池片环节:行业集中度随产量的增加集中度提升。晶硅电池片方面,2022年,全国电池片产量约为318GW,同比增长60.7%。其中,排名前五企业产量占总产量的56.3%,TOP5平均产量超过35.8GW,同比增长70.4%。产量达到5GW以上的电池片企业有17家。预计2023年全国电池片产量将超过477GW。

组件环节:产量维持增长,行业集中度略有下降。组件方面,2022年,全国组件产量达到288.7GW,同比增长58.8%,以晶硅组件为主。其中,排名前 五企业产量占总产量的61.4%,TOP5平均产量超过35.4GW,同比增长53.9%,产量达5GW以上的组件企业有11家。预计2023年组件产量将超过 433.1GW。

光伏装机持续增长,预计2023年全球光伏新增装机280-330GW,中国光伏新增装机95-120GW。根据CPIA,2022年全球光伏新增装机230GW, 同比增长31.43%,预计2023年增长21.74-43.48%,2022年我国光伏装机87.41GW,同比增长59.27%,预计2023年增长8.68-37.28%。光伏装机仍维持较高增长,电池片组件需求依然景气。产能增长需求充足,设备更新空间巨大。2022年我国电池片产量318GW,增长60.7%,组件产量288.7GW,增长58.8%。从产业调研来看,主流电池片组件厂商处于产能利用率80%以上。整体看产量充足,但考虑到当下由PERC向TOPCon和HJT转变以及落后产能淘汰,设备需求空间依然巨大。

硅片变薄进程加速,N型硅片价格首次低于P型。经过对产业调研,目前金刚线以36μm和34μm为主,32μm和30μm处于测试和探索中。根据中 环在2023年3月6日的最新报价,N型130μm硅片210/182mm价格分别为8.35/6.39元/片,新推出110μm硅片210/182mm价格分别为8.02/6.14元/ 片,低于P型150μm硅片210/182mm价格的8.2/6.22元/片,硅片厚度减少26.7%,价格降低2.2%。PREC硅片厚度理论极限150mm,TOPCon 硅片厚度理论极限130μm,而HJT硅片厚度理论极限能达80μm左右, 随着110μm硅片的推出,硅片薄化的产业化进程将加速。电池片设备将充分受益NP硅片平价带来的扩产及更新需求,特别是HJT设备方向。HJT电池可以实现相较其他技术更薄的硅片应用,随着 110μm硅片的NP平价,带动设备更新及扩产需求。

硅片薄化也将凸显TOPCon/HJT电池硅片降本优势。随着硅片变薄,单W硅料成本下降,HJT电池片因其技术特性,可以实现相比其他电池更薄的硅片应用,经测算,随着硅片变薄,TOPCon和HJT电池将实现更低的硅片成本。

预计2023年TOPCon设备132亿元,HJT设备81.38亿元。TOPCon新增产能87.54GW,HJT新增产能23.25GW。TOPCon技术的性价比优势:1)技术成熟性:TOPCon可兼容PERC生产线,工艺设备成熟。2)TOPCon理论效率为27.1%- 28.7%,量产效率约25%,未来仍有较大提升空间。3)产业化进 展:头部厂商、新势力均宣布扩产计划,在建+规划产能近400GW。4)HJT技术由于较高的投资成本和与现有PERC技术不兼容,制约其大规模产业化,扩产多以新玩家为主。根据调研了解到,去年7月后,N型电池设备订单开始翻倍增长,主要为TOPCon设备,目前来看,受头部厂商选择TOPCon路线影 响,部分企业仍在徘徊,综合而言,得益于产线匹配和投资较小,经过一年的业内培育,TOPCon已获得较大的认可,今年将实现较高的出货。

工信部3月29日发布最新光伏产业运行情况,2023年1-2月,我国光伏产业运行良好,各环节产量又创新高,智能光伏应用持续升级。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国多晶硅、组件产量同比增长均超过60%,晶硅电池产品出口同比增长超过156%。

1-2月统计:与光伏股票跌跌不休截然相反的是,光伏行业再创新高:多晶硅环节,1-2月全国产量约17.6万吨,同比增长超过60%;硅片环节,1-2月全国产量同比增长超过78%;电池环节,1-2月全国晶硅电池产量62.2GW,同比增长57.5%;组件环节,1-2月全国晶硅组件产量同比增长62.2%;截至2月底,硅料、组件等价格稳中有降,单晶致密料价格区间在22.0-24.4万元/吨,单晶PERC组件价格约1.75元/W。

全国光伏压延玻璃行业自2022年以来总体呈现“产能产量大幅增长、价格低位运行”的运行态势。全国光伏压延玻璃在产企业40家,共计128窑442条生产线,产能8.4万吨/日。全年光伏压延玻璃累计产量1606.2万吨,同比增加53.6%。

国家统计局数据显示,1-2月,全国规模以上太阳能发电量369.6亿Kwh,同比去年294.7亿Kwh增长25.4%。

海关进口统计数据显示,商品编码28046190(其他含硅量>99.99%的)1-2月进口数量为14815334公斤(1.48万吨)。在国产硅料产量不断增加,硅料总体价格下行的趋势下,进口多晶硅的数量逐渐下行。

3月硅料分析:据SMM数据统计,3月国内硅料供应约为11万吨,环比2月显著上涨8.7%,3月国内多晶硅供应上涨原因主要在于一方面新建产能不断爬产,润阳、协鑫等新建产能的爬产对多晶硅供应形成有力支撑。另一方面,3月自然生产天数的增加亦导致了硅料供应的增加。除此之外,新疆、内蒙等大厂的检修结束也使得3月多晶硅开工率得到一定提升。SMM认为,目前多晶硅价格虽然持续走跌,但对比50-60元/千克的行业成本来看,利润仍较为丰厚,企业继续保持较高积极性生产。当前一季度已经临近尾声,多晶硅整体提产明显,2023年Q1国内多晶硅产量约为31.4万吨,较2022年4季度增幅达到13.7%。

进入二季度随着多晶硅新项目的继续投产,其供应量继续增加已成定局,SMM预计二季度国内多晶硅供应量有望达到35-36万吨。其中较为受市场关注的项目主要包含合盛硅业一期项目、新疆新特一期、永祥一期等。

SMM数据显示,3月国内硅片产量约为45.6GW,对多晶硅消费量约为10.9万吨,单从当月供-需情况看,市场已然处于紧平衡状态。但同时应看到对应组件不足40GW的产量,硅片、电池片当前供应稍有过剩,后期随着逐个环节的累库降产,多晶硅供需关系将出现一定缓和。

近日,国家能源局发布2023年1-2月份全国电力工业统计数据。截至2月底,太阳能发电装机容量约4.1亿千瓦,同比增长30.8%。1-2月光伏累计新增装机20.37GW,同比增长87.6%,已接近2022年1-5月累计装机容量。

图:2023年1-2月我国光伏新增装机量20.37GW,同比增长87.6%

1-2月国内光伏装机数据超预期。今年以来,光伏上游产业链价格波动较大,硅料价格经过短暂下跌后又重新站上20万/吨以上水平,上游原材料降价不及预期以及一季度为光伏装机淡季,导致市场对23年Q1光伏装机相对悲观。而能源局公告的数据表明一季度淡季不淡。23年1-2月光伏装机超预期的原因主要在于:1)22年12月份未完成抢装的订单递延到23年Q1完成装机;2)虽然原材料价格有所反复,但相对22年已有较大幅度下降,从而刺激国内终端装机起量。

硅料:23年Q2硅料价格或将迎来较大幅度下降,装机有望持续走高。23年Q1硅料产能释放相对较少,国内装机增速较快导致对硅料需求较好,硅料价格依然保持在20万/吨以上的价格水平。23年二季度随着通威股份、大全能源、协鑫科技等头部硅料企业大量产能的逐步释放,硅料价格有望在23年Q2迎来较大幅度的下降,从而进一步刺激装机放量。从招标数据来看,随着需求升温,2023 年国内光伏招标持续创下新高。截至2月底,仅GW级招标业主2023-2024年度光伏组件集采招标规模已超50GW。

硅片:供应方面,龙头企业自产自用比例持续提高,外售比例有所下滑,而需求端电池环节保持近乎满开的稼动水平对于硅片的需求量也在持续增加,短期供需失衡的情况仍在发酵。拉晶环节中,石英坩埚的影响仍然存在,单位时间内拉晶炉单台有效产量的降低、对于生产企 业整体产量爬坡速度产生直接影响,若通过增加更多炉台数量来转换和弥补单产的损失,意味着对于多晶硅的初投需求量增加。

电池片:据SMM数据统计,2月国内电池片供应量将达到35.6GW左右,环比1月增速 19.6%,而在3月由于新建产能的进一步释放以及生产天数的增加电池片厂排产预计将达到46GW左右,环比增速达到29.2%。电池片供应增长过快,未来有累库风险。

2月由于前期电池片利润相对丰厚、年后劳动力的恢复以及下游组件企业开工率的提升,电池片厂生产积极性明显提高,2月电池片企业生产效率不降反增。其中LG、JK等头部企业月度产量均超过4GW。反观1月由于终端需求的清淡以及春节影响,供应未得到明显恢复,2月产量环比便出现明显提升。进入3月,一方面在182mm硅片价格提升至6.5元/片之前,电池片利润仍较为可观;另一方面,中宇、通威、天合等多家电池片新建产线出现集中投产,再叠加生产天数的增加,电池片供应再度出现“暴涨”,月产量预计将达到46GW左右,环比增量接近30%。除个别企业小幅降产外,其余多数电池片企业均保持满产状态。

组件:根据SMM,2月国内组件供应量约为30.6GW,环比1月增加8.1%。同时3月预计国内组件排产将达到35.8GW,环比增量达到17%,造成组件排产增加的一个主要原因是企业自身产能的增加。进入2023开始由于疫情的减弱以及前期项目的积累,国内组件整体产能迅速扩张。据统计,截至3月底国内组件产能预计将达到约620GW,其中部分企业一季度扩展甚至超过20GW,产能的扩张以及爬产致使组件供应持续增长,尤其在一季度末期增幅大幅上涨。

除此之外,终端需求的恢复以及前期订单交付的临近,亦致使组件企业尤其一线企业积极提高开工率,尤其多个终端项目将在3-4月份正式动工开建,组件企业积极提前备货。值得注意的是,市场需求的恢复致使产业链多个环节开工明显提升。组件企业开工率虽提升明显,但相较上游电池片及硅片7-8GW的提产速度,组件提产相对较慢。主要原因在于,目前二三线组件企业成本可接受的组件价格下限为1.73元/W,而一线组件企业凭借一体化成本优势目前出价已经低至1.71元左右。

小结:上游硅料价格边际拐点已现,博弈落地需求启动。硅料价格如期开始松动,本轮硅料价格二次见顶已至,后续博弈落地行业将重回需求提升阶段,预计行业装机大规模启动及组件大单签订有望在3-4月到来。此轮产业链价格波动主要系短期环节间库存影响带来价格博弈,进而印证下游需求旺盛;全年看供给侧瓶颈打开,全年价格下行,光伏大年到来。

2、风电

2.1风电产业链价格变动分析

2023年4月6日中厚板、圆钢、铸造生铁、废钢、螺纹钢、玻纤、碳纤维价格分别为4523元/吨、4480元/吨、3750元/吨、3120元/吨、4340元/吨、3850元/吨、138.7元/千克,周变动幅度分别为+2.0%/+0.7%/0%/+1.3%/+0.7%/-2.5%/-2.7%。

2.2风电叶片、整机产能产量分析

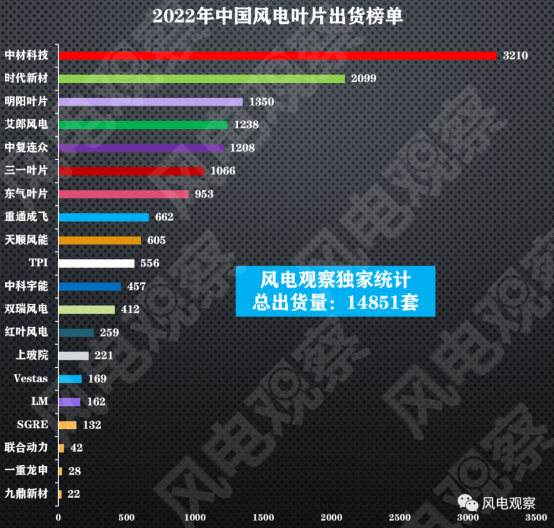

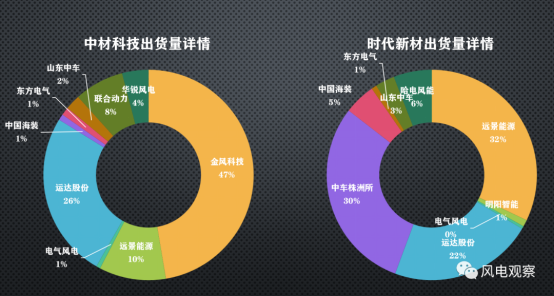

2022年,中国风电叶片年出货量14851套,其中,中材科技近3200套的出货量稳居榜首,时代新材出货量超2000套,位居第二;第二梯队的明阳叶片、艾郎风电、中复联众、三一叶片出货量均超1000套。

叶片企业出货详情——按照我国风电叶片企业归属及其性质,大致可以划分为四类:第一类,拥有强大的原材料供应支撑,以做原材料起家并进军风电叶片行业的国有企业,比如,中材叶片、时代新材、中复联众等企业,这类企业整机客户涉及面较多。以中材科技与时代新材出货量为列,2022年,中材科技叶片采购客户涉及金风科技、运达股份、远景能源、联合动力、华锐风电、电气风电、中国海装、东方电气、山东中车、联合动力等8家风电整机商,其中47%的风机叶片采购来自于金风科技,其次是运达股份与远景能源。时代新材2022年主要客户涉及远景能源、中车株洲所、运达股份、中国海装、山东中车等8家企业,其中远景能源与中车株洲所两者采购量均超30%。第二类是以明阳叶片、三一叶片、联合动力等企业为代表风电整机商为配套其风电整机业务成立的叶片企业,这类企业多数为自家整机商供给叶片,也会对其他风机厂家销售部分叶片。明阳叶片2022年出货量为1350套,均为明阳智能供应,三一叶片2022年出货量为1066套,其中为三一重能供货1035套,为山东中车供应35套,联合动力叶片2022年出货量42套,均为自家供货。第三类是以九鼎新材、红叶风电等民营企业。第四类是以LM、TPI等海外叶片巨头在中国成立的企业,这类叶片企业客户分布比较集中,多位一家或两家企业。

风电叶片技术发展动态——目前全球最长风电叶片已经达到 123 米,在连云港由中复连众成功下线,此款叶片适配我国16MW海上风电机组,单台机组年发电量超过 5000 万千瓦时。目前叶片行业的龙头企业主要有中材科技、株洲时代、中复连众等,中材科技成为全球最大的叶片厂商。随着各叶片厂家与整机厂家的积极合作, 2022 年,我国不断下线百米以上的大叶片,中科宇能和运达股份分别下线了 93 米、97 米陆上风电叶片。时代新材连续下线了 107 米与 110 米海上风电叶片,电气风电、中材叶片、中复连众分别下线了 112 米、122 米、123 米海上风电叶片,明阳智能与双瑞风电则分别下线了 MySE260 和 SR260 叶片。中国海上风电机组已经跨越式发展进入 15MW 时代,在叶轮直径方面超过 250m 以上。三一重能104米陆上风电叶片也在近日正式下线,叶片已经获得鉴衡认证颁发的认证证书,将匹配三一重能8.5-11MW风机平台。

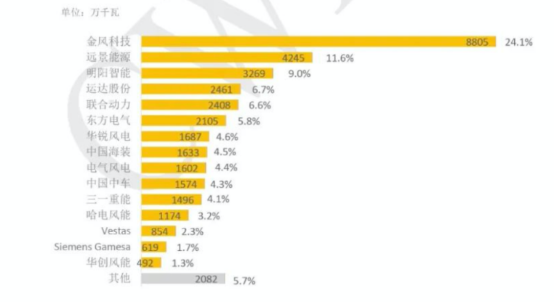

据统计,2022年全球风电新增装机容量为85.7GW,相较于2021年下降15%。其中陆上风电装机76.6GW,同比下降9%;海上风电装机9.1GW,同比下降46%。2022年金风科技以12.7GW登顶全球第一,其次为维斯塔斯、GE、远景能源,西门子歌美飒、明阳智能并列第五;7-10名依次为:运达股份、Nordex、三一重能、中国中车。TOP10中,中国整机商占6席。

本次榜单有5大看点:

1.王座更迭。中国风电整机商金风科技重新登顶全球第一,维斯塔斯再次被拉下王座。上一个将维斯塔斯挤下来的是2020年的GE。

2.GE重返前三。跻身前十的西方整机商仍然是维斯塔斯、GE、西门子歌美飒、Nordex四家,唯有GE新增装机实现增长,涨幅12%,排名随之上升2名,重返前三;其余三家装机量均出现下滑,依次为:Nordex下降31%、西门子歌美飒下降21%、西门子歌美飒下降21%。

3.中国整机商进一步崛起。今年跻身前十的中国整机商仍为6家,三一重能、中国中车取代电气风电、东方风电重返前十。中国整机商实力进一步崛起,不仅在国内市场,在国际市场也正在积极开拓。其中远景能源在国际市场表现也十分亮眼,中国整机商在国际市场影响力也正在增强。

4.明阳智能首次杀入前五。全球风电整机商TOP5中,中国整机商今年有3家,分别是金风科技、远景能源、明阳智能。明阳智能与西门子歌美飒并列入围,这是明阳智能首次杀入全球前五。

5.维斯塔斯问鼎海上全球第一。维斯塔斯以1.9GW新增装机量力压电气风电、西门子歌美飒、明阳智能,问鼎全球第一。“维斯塔斯下海、西门子歌美飒登陆”的这场博弈中,维斯塔斯终于如常所愿。

2023年风电确定性高增长,看好业绩兑现、渗透率快速提升环节。国内海风平价加速,长期渗透率提升叠加装机周期性转向成长,高景气龙头长期成长逻辑不改。海风长周期景气逻辑不改:2022年为取消国补后的第一年,海风仍未实现全面平价,海风装机预计达4-5GW,同比下降为市场早有预期的确定性事件。据不完全统计,2022 年海风招标规模达16GW。考虑海风建设成本逐渐下降,2023年海风高招标为大概率事件,预计2023年海风招标将达20GW。预计2023年海风装机为10-12GW,海风长周期景气。

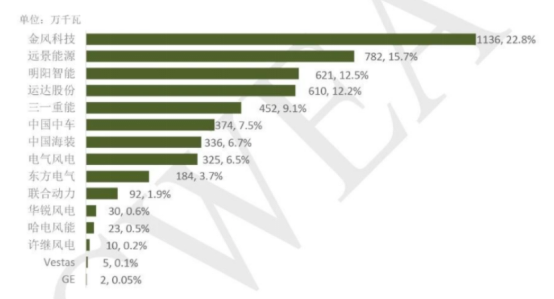

据CWEA最新公布风电整机商新增吊装数据显示,2022年,全国新增风电吊装容量4983万千瓦,其中,金风科技新增吊装规模1136万千瓦,市场占有率打22.80%,连续12年保持国内第一,明阳智能新增吊装规模782万千瓦,市场占有率12.46%,位列第三。

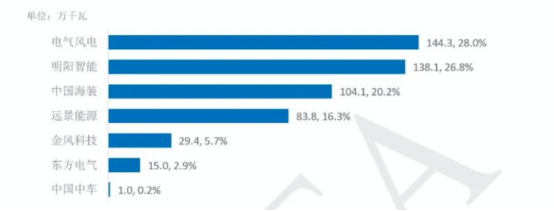

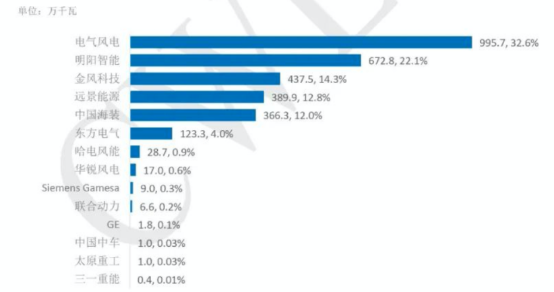

海上风电方面,2022年,全国新增海上风电吊装规模516万千瓦,其中,明阳智能新增海上风电吊装规模138.1万千瓦,市场占有率26.76%,金风科技新增海上风电吊装规模29.4万千瓦,位列第五。

从海上风机技术路径看,国内主流陆上和海上风电整机厂商所采取的技术路线主要集中在异步双馈、直驱永磁、半直驱永磁以及高速鼠笼异步这几种技术路线,每种技术都有其独特优势和不足。风电平价上网以前,金风科技一直主打的直驱永磁技术路线,这种技术路线风机内部没有齿轮箱,极大简化了传动结构,减少了传动损耗,风机在可靠性和发电效率有一定优势。但直驱永磁与双馈、半直驱技术相比,机组磁极数众多,相同功率情况下,直驱的风机体积和重量偏大,这也带来了系列问题,第一是磁极多导致风机价格比相同功率的机组价格造价高,第二是体积和重量大导致的安装困难,尤其是在风机大型化时代并不占优势。

同时,2023年2月风电设备板块进入调整,装机需求复苏仍是业内主要关注的方向。2022年,我国新增风电吊装装机容量4983万千瓦,累计风电吊装容量达到3.96亿千瓦,其中海上风电新增吊装容量516万千瓦。分企业看,金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、三一重能新增装机量排在前列,分别是1136万千瓦、782万千瓦、621万千瓦、610万千瓦和452万千瓦;海上风电领域,电气风电、明阳智能和中国海装的吊装量排名前三,分别是144万千瓦、138万千瓦和104万千瓦。整体上看,我国风电装机格局保持稳定,集中度较高。

风电装机的快速增长,带动风电用玻纤需求提升。根据明阳智能招股说明书数据,单位GW风电装机所需玻纤用量1万吨左右,持续高景气的风电市场将为玻纤带来稳定的需求增量。2022年,我国风电招标量大增,达96.12GW,同比增长77.67%,其中陆风招标量为83.46GW,海风招标量为12.66GW。而2022年我国新增风电吊装容量为49.83GW,剩余风电装机需求将在2023年释放,同时2023年1月我国风电招标量就以达到12.18GW,大量的风电项目静待装机,有望带动风电用玻纤需求快速增长。

2022年海风招标量远高于2021年,预计2023年我国海上风电装机量达12GW。据风电之音统计,2022年全年,我国海上风电招标量共计22.3GW(含框架,10.5GW),2023年招标景气度持续,2023年1月,我国海上风电招标 1.8GW,预计全年招标量将延续高景气。根据海风平价进度,各省十四五海上风电规划,全球海上风电大会倡议以及当前的招标存量,我们认为中性预期下,2023-2025年我国海上风电装机量分别为12GW、16GW、22GW。

2022年1-12月风电新增装机37.63GW,同比下降 21%;12月风电新增15.11GW,同比下降34%,环比增长995%。

据不完全统计,2023年1-2月风机招标量为22.26GW,同比+45.41%;其中陆上风机招标量为20.09GW,同比+76.33%;海上风机招标量为2.15GW,同比44.92%。

二、投资方向梳理

2.1逆变器、电池片行业分析

2023年中国光伏逆变器行业市场前景:

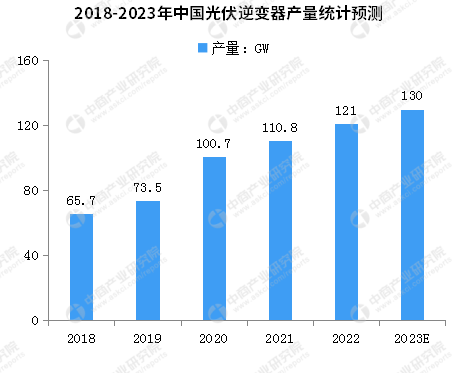

光伏逆变器产量;预计2023年我国光伏逆变器产量将达130GW。

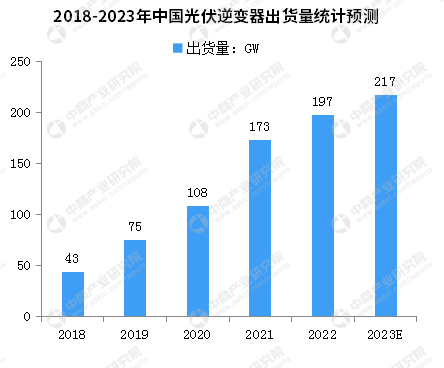

光伏逆变器出货量:预计2023年将我国光伏逆变器出货量达217GW。

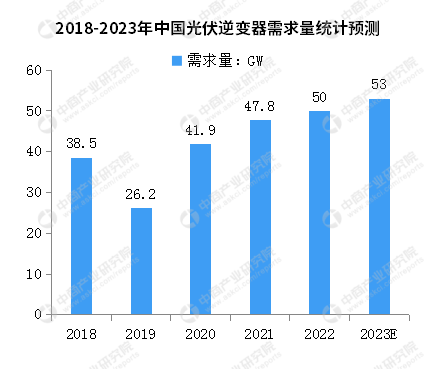

光伏逆变器需求量:预计2023年光伏逆变器需求量将进一步达到53GW。

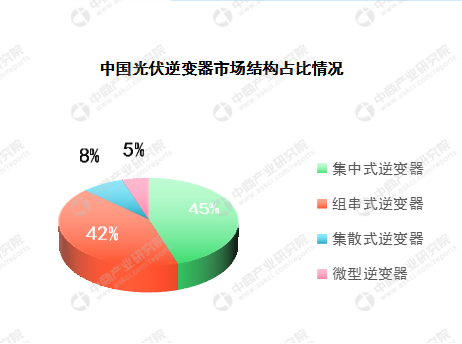

光伏逆变器市场结构:从类型来看,光伏逆变器可分为集中式、组串式、集散式和微型四大类。其中,集中式逆变器与组串式逆变器为我国光伏逆变器的主流产品,占比分别为45%、42%。

在TOPCon、HJT、XBC技术革新趋势下,新设备需求、新材料需求应运而生。2022年,TOPCon产能快速释放元年,而2023年将是产品出货大年;相较而言,HJT进度稍慢,核心原因在于由效率及成本决定的性价比稍逊,导致产业化放量进度延后;XBC已投产的量产产能主要来自隆基西咸15GW HPBC和爱旭6.5GW ABC(All Back Contact,背接触太阳能晶硅电池)。

2023年,从电池片产品角度,TOPCon是最为受益的,在需求旺盛情况下,有望维持较好的盈利情况;从技术突破角度,硅片薄片化、微晶、栅线技术等有望推动HJT迎来一波降本,从而推动HJT产业链进步,利好相关设备和技术公司。2023至2024年,从发展确定性角度来看TOPCon优于HJT;从产能增长潜力角度来看HJT优于TOPCon。

TOPCon技术相对成熟,已实现规模化量产。

主流厂商加速布局TOPCon。2022年前三季度,晶科能源安徽一期、二期各8GW TOPCon、海宁一期8GW高效电池片项目先后投产,尖山二期11GW高效电池片项目也已经开工,2022年底晶科能源TOPCon产能达到约24GW。钧达股份在剥离原汽车零部件业务后,更加聚焦光伏产业,滁州18GW TOPCon产能已建成,投产8GW,另外10GW产能已开工建设;此外,2022年10月钧达与淮安市涟水县政府签订26GW N型电池片项目合作协议,产能扩张再提速。

TOPCon规划建设加速,至2023年末规划投建产能有望超300GW。随着各家TOPCon电池工艺突破与优化,2023年TOPCon产能建设规模与速度将大幅提升。根据各家产能规划与开工进度,2022年TOPCon电池已建产能约66GW、在建产能约152GW,2023年TOPCon电池规划产能约170GW,到2023末TOPCon投产产能有望超300GW。

目前HJT量产规模小,远期规划宏大。

HJT已建产能规模较小。据不完全统计,截至2022年底,华晟新能源、金刚玻璃、爱康科技、东方日升、隆基绿能和钧石能源等厂商的HJT电池已建产能达8.92GW。此外,华晟新能源15GW、爱康科技16.2GW、华润电力12GW、金刚玻璃4.8GW等企业项目已开工,各公司累计在建产能约为114.60GW。

进入2023年,HJT将迎来新一波产能释放。11月19日,隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,隆基对该记录的定义是——是通过可量产设备、可量产技术和全硅片大面积创造的。由此判断,随着HJT降本增效进展持续推进,2023年其将成为越来越多存量电池片厂商关注的晶硅电池的解决方案,且各家头部主流电池片厂将于2023年开启HJT的GW级扩产。根据钧石能源、中建材、山煤国际、华晟新能源、爱康科技等40家企业披露的产能和扩产计划,未来HJT的产能规划可达到135.34GW。

XBC电池将迎来产能释放。

2019年5月中来公司宣布已经可以实现IBC电池的批量生产,年产能约150MW,量产转换效率22.8%,最高效率23.4%。2020年5月国电投黄河水电200MWN型IBC产线建设完成,量产平均转换效率达到23.6%。

IBC电池与其他新电池技术相叠加形成XBC电池,可以获得更高的转换效率。2022年,隆基在N型TOPCon、P型TOPCon、N型HJT和P型HJT等多种新型高效电池技术方向寻求突破,创造性地开发了HPBC(Hybrid Passivated Back Contact,复合钝化背接触电池)结构电池,同年9月隆基西咸新区15GWHPBC投产。2022年,爱旭赛能基于自身从电池片到组件的核心技术,推出了最懂“分布式”市场的ABC组件,同年10月爱旭珠海6.5GW ABC投产,量产转换效率已达到26.2%,2023年XBC电池将迎来10GW+规模释放。

2022年被称为N型技术商业化的元年,伴随PERC电池转换效率接近理论值极限,下一代电池技术路线之争呈现百家争鸣态势,N型电池转化效率高、低衰减、高双面率、成本更优等优势已获得行业共识,以TOPCon、HJT和IBC为代表的N型电池路线在研发及量产进度方面捷报频传。

同时大尺寸也是行业的发展趋势,根据CPIA数据,2022年大尺寸占比由2021年的45%增至83%,210占比由2021年的16%增至26%。2021年以来,在产业链价格高企和光伏平价的首尾推动下,市场对高效大尺寸组件的需求越来越大。在对降本增效需求更高的地面电站招标项目中大尺寸组件的占比也愈发突出。

而TCL中环前瞻性布局大尺寸N型硅片,根据年报显示,中环推出的G12超薄N型硅片,为公司建立了技术优势和成本优势,大尺寸、薄片化、细线化、N型技术引领行业,对比行业次优,实现单公斤硅耗、单公斤开炉费和单公斤出片数的全方面领先,成本战略成效显著,大幅领先行业平均水平。截至目前,TCL中环是G12硅片主要供应商,N型G12硅片全球市场占有率第一。

2.2 输变电企业研究分析

特高压的历史发展情况。

纵观我国特高压发展史,可以划分为四轮周期和一个试验阶段,每轮周期均伴随着大量项目的核准、招标和开工,订单落地并转化为公司营收与业绩。各周期中,项目数量逐渐增加,单条线路造价提升,新技术逐渐渗透,主设备价值量升高。不过特高压的发展具备非常明显的周期属性,往往和逆周期调节经济高度相关。 特高压自2006年试验建设以来,年投资额呈震荡上行趋势。十三五期间特高压总投资额3838 亿元,同比十二五增幅 38%,预计十四五期间特高压总投资额将近 4500 亿元。

复盘来看,特高压投资高峰可分为四轮周期。纵观我国特高压输电线路建设历程,大体可以分为“试验阶 段(2006~2008 年)—第一轮发展高峰(2011~2013 年)—第二轮发展高峰(2014~2016 年)—第三轮发展高峰 (2018~2021 年) —第四轮发展高峰(2021 年底开始)”五个阶段。

(1)第一轮发展高峰(2011~2013 年):特高压发展对行业内主要公司收入的影响双向验证。行业内参与特高压输电线路招标的公司主要为许继电气、平高电气、国电南瑞和特变电工。特高压线路开工建设大幅拉动主要公司营业收入快速增长。线路开工数量降低同样导致各主要公司的收入增速大幅下滑。

(2)第二轮发展高峰(2014~2016 年):特高压指数在 2014 年 5 月到 2016 年 12 月的股价表现体现了特高 压建设对主要公司的影响。在预期拐点影响下,公司股价在 2014 年 5 月 10 日起的 45 个交易日内上升 13.6%,相对沪深 300 超额收益 11.8%。2016 年特高压板块总归母净利润 135.4 亿元,同比增幅 36.7%,推动股价进一 步上行。 行情规律:包含预期释放和业绩释放两个阶段。由于特高压直流建设周期较长,特高压周期期间相关企业 股价表现并非一步到位。参考 2014 年特高压周期期间南瑞、许继、平高股价表现,特高压周期中主要有两轮行 情:第一轮为特高压建设计划出来时,第二轮为特高压进入收入确认高峰期后营收大量兑现时。

(3)第三轮发展高峰(2018~20206 年):2018 年 9 月 7 日国家能源局发布《关于加快推进一批输变电重点 工程规划建设工作的通知》。2018 年 9 月 7 日至 2020 年底,特高压指数累计涨幅 51.2%,超额收益-8%,期间 直流特高压设备供应商国电南瑞累计涨幅 72.7%,许继电气累计涨幅 96.6%,均大幅超过特高压指数涨幅。

(4)第四轮发展高峰(2021~):预期前置下距离开工时间越近胜率越高。特高压板块在预期拐点影响下,2021年7月初至2022年7月底特高压指数累计涨幅69.0%,超额收益达89% 。

通过行情复盘可以发现,特高压的发展具备非常明显的周期属性。结合几轮周期启动的时间节点来看,宣布特高压建设的时间均位于经济周期的低位,可以判断,特高压建设与逆周期调节经济高度相关。特高压周期行情启动后,显著拉动了产业链上下游公司的发展,推进了省间电力输送,满足大基地清洁能源外送的需求。特高压建设具有明显的逆周期调节属性。

本轮特高压总量几何。

总体量:“九直三交”。2022年1月,国家能源局发布《关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函》,委托相关单位结合大型风电、光伏基地建设要求就“十四五”规划的 12 条特高压通道配套水风光及调节电源进行研究论证。本轮特高压总量包含“九直三交”共计十二条特高压线路,除此之外还有一些互联项目及直流线路改造等项目。由于新能源大基地的外送需求驱动,后续将进一步增加特高压直流项目规划。

节奏变化:2022年疫情延宕,2023年进程提速项目进展提速:2022年受到疫情影响,特高压项目的总进度放缓,2022年计划开工“10交3直”,实际开 工“4交0直”。预计2023年将集中释放2022年受疫情影响的项的核准、招标、开工需求。2023年2月,已有金上-湖北特高压直流线路开工,陇东-山东直流工程获得核准批复建设周期显著缩短:自2021年以来,特高压建设周期呈缩短趋势,投资节奏加快。南昌-长沙1000千伏特高压交流工程仅用时十个月即全线贯通,正式投运。特高压线路的建设周期已由之前2-2.5年,提速至 1.5-2年。

特高压后续如何看

特高压后续发展节奏方面判断:(1)2023年将出现核准、招标、开工高峰。集中释放过去两年延宕和积压的特高压项目建设需求。在能源大基地外送需求驱动下,2024年可能会新增部分项目规划,但项目量大幅增长概率较低。(2)2024-2025进入业绩兑现高峰,若后续有新项目接入,业绩增长将延续至 2026年。特高压技术方面,柔性直流特高压技术适合新能源为主的能源基地外送,几乎是深远海风的唯一选择。“柔性直流+常规直流”可以充分实现优势互补,成为未来技术路线的重要选择之一。特高压输送新能源须搭配传统能源根据国家能源局《2021年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》的统计结果,2021年17条直流特高压线路年输电量4887亿千瓦时,可再生能源电量达 2871亿千瓦时,同比提高18.3%。可再生能源电量占特高压总输电量的 58.7%,同比提高12.8pct。值得注意的是,以风电光伏为主的新能源在整个特高压输电量中占比并不高。特高压输送的可再生能源电量中,以水电为主。例如,西南地区外送多以水电为主,如第一条特高压直流云广线(楚穗直流),在建的白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江等。 客观来讲,特高压无法 100%输送新能源发电电量。(1)以风电光伏为主的新能源发电具有间歇性、波动性的特点,发电时并不能实现平滑出力,导致其输电效率较低。(2)电力系统中,新能源电源不具备主动的安全支撑能力,其电压、频率耐受性较差,因此发电端需要大量火电电量进行安全支撑。(3)新能源电量占比较高时,由于无法实现平滑出力,电网端消纳压力显著提升。基于新能源电源自身特点,客观来讲,特高压无法实现100%输送新能源电量。

大基地外送需求驱动:多能互补+直流外送——特高压发展趋势为“多能互补+直流外送”。“十四五”规划纲要提出建设九大陆上清洁能源基地和五大海上 风电基地。能源形式为风、光、水、火、储等。多能互补能够提高送出电量中清洁能源占比,还能发挥各自出 力特性,得到平滑、可调度、高利用小时的稳定电源。

新一批特高压均为高比例可再生能源多能互补配置:“十四五”新一批“三交九直”跨省跨区特高压输电工 程配套的电源基地的一般配置为:(1)西北火电调峰配置:约400万千瓦调峰火电+1000~1300万千瓦风电、光伏清洁能源+储能(部分配储比例高达 20%×2h)。(2)西南水电调峰配置:约600-800万千瓦调峰性能好的大型水电+1000万千瓦以上风电、光伏清洁能源+储能。

柔性直流技术登台:适合新能源为主的能源基地外送,几乎是深远海风的唯一选择柔性直流采用了基于IGBT的VSC电压源型换流器,替换常规直流的晶闸管,可以独立调节有功、无功输出,因而不需要交流电网提供电压支撑,可以向无源系统供电。相比于常规直流,柔直换流站中柔直阀价占比最高达 59.2%,其单位价值量可高达4.73亿元/GW以上,远高于常规阀。IGBT为换流阀最核心的零部件,换流阀总价值量占比40%-50%,其次为电容器(25%-30%),其他为旁路开关、阀控系统、阀冷却系统、结构件、 绝缘件等。

十四五”期间风光大基地外送规模约150GW,46.5GW新能源依靠存量特高压线路消纳,第二批风光大基地外送约92GW,需要新建约9条±800kV直流特高压,消纳压力逐渐增加。23年特高压有望将进入密集开工期,预计开工“5直2交”,同比增长75%,特高压核准及开工将同步加速。23年特高压投资额有望达1340亿元,其中直流特高压相关设备采购将迎来大年。变压器、换流阀、GIS等核心设备供应商的业绩将在23-25年期间逐渐兑现。

十四五”期间风光大基地外送规模约150GW,46.5GW新能源依靠存量特高压线路消纳,第二批风光大基地外送约92GW,需要新建约9条±800kV直流特高压,消纳压力逐渐增加。

2021年国家发改委、能源局发布《关于印发第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单的通知》,建设规模总计97.05GW,当前已经全部开工,有望在23年底之前全部并网,2022年公布的第二批风光大基地项目规划规模为455GW,一共分为三期,“十四五”期间合计并网200GW,“十五五”期间并网255GW,当前第二批项目正在陆续开工。外送方面第一期大基地外送46.5GW,占比48%,依靠存量特高压线路可实现外送,第二批风光大基地200GW需要在“十四五”期间并网,其中92GW需要新建特高压通道外送,单条±800kV直流特高压输送容量为800万千瓦,搭配常规电源送出,风光输送容量为10.5GW左右,外送92GW新能源需要新增约9条±800kV直流特高压线路,外送压力较大。2022年全国风电利用率为96.8%,光伏利用率为98.3%,即弃风弃光率分贝为3.2%和1.7%,分区域看,蒙东地区风电利用率仅为90%,低于全国平均6.8%,蒙西地区风电利用率也仅为92.9%,青海省风电利用率为92.7%,低于全国平均4.1%,光伏利用率仅为91.1%,低于全国平均7.2%,虽然近年来弃风弃光率整体下降了很多,但是风光大基地省市的利用率较低,消纳能力较差。该行认为随着大基地项目的陆续完工,风光消纳压力也将逐渐增大,特高压输电通道的建设将加速推进。

19-22年电网投资增速持续低于电源投资增速,“十四五”中后期电源投资增速与电网投资增速剪刀差可能进一步拉大。

根据中电联及国家能源局数据,2019-2022年,电源投资额分别为3139亿元/5290亿元/5530亿元/7208亿元,同比增长12.6%/29.2%/4.5%/22.8%,同期电网投资额分别为5012亿元/4896亿元/4951/5012亿元,同比增长-6.74%/-2.3%/1.1%/2.2%,从2019年开始,电网投资增速持续低于电源投资,到2022年电源投资增速超过电网投资增速20.6%,23-25年传统电源及新能源投资将继续大幅增加,该行预计23年光伏新增装机120GW,同比增长37.3%,风电新增装机75GW,同比增长99%,火电作为支撑性电源在“三个8000万”的指引下,23-25年新增装机有望达到50GW/80GW/80GW,短期内重回装机高峰,电源新增投资在“十四五”中后期同样将加速,而电网投资方面,2023年国家电网计划投资5200亿元,同比增长3.8%,较2022年增速回升1.6%。从2019年到2023年,电网投资增速从-6.7%增长到3.8%,不断加速,与电源投资相比,23年电源投资增速将继续大幅增长,与电网投资增速有望进一步拉大,该行认为“十四五”期间,电网投资增速与电源投资增速的剪刀差将维持高位,电网投资景气度可持续性强。

23年特高压有望将进入密集开工期,预计开工“5直2交”,同比增长75%,特高压核准及开工将同步加速。

2022年1月,国家能源局印发《关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函》,委托相关单位结合大型风电、光伏基地建设要求就“十四五”规划的“9直3交”共12条特高压通道配套水风光及调节电源进行研究论证并提出建议。2023年国网预计开工“5直2交”,直流特高压方面,金上-湖北±800千伏直流工程与2月16日开工,陇东-山东±800千伏直流工程于2月27日获得核准,哈密-重庆、藏东南-粤港澳800千伏直流工程处于可研阶段,宁夏-湖南±800千伏直流工程于2022年11月完成可研收口。交流特高压方面,张北-胜利1000千伏交流特高压在2022年12月完成一次设备招标,预计近期将开工。国网计划“十四五”期间建成“14直9交”,截至2023年3月份建成了“4直3交”,在建4交,还剩“8直2交”需要开工,由于特高压建设周期为2年左右,为了能够在2025年底之前完成建设任务,剩余的线路将在23-24Q1进入开工密集期。

23年特高压投资额有望达1340亿元,其中直流特高压相关设备采购将迎来大年。

直流特单条特高压直流线路投资额约为220亿元,单条特高压交流线路投资约为120亿元,“5直2交”投资总额有望达到1340亿元左右,相关交直流设备将迎来招标采购大年。3月6日国家电网特高压公司发布2023年度集中采购批次计划安排,特高压分公司分别在今年1月,4月,7月和10月完成四批次集中采购,相关特高压设备企业有有望充电受益于特高压建设加速。特高压直流工程中,核心设备占总投资的比例为25%,即市场规模约275亿元,核心设备中,换流变压器成本占比最大,达到50%,其次为换流阀,占比为27%,占比第三的为直流控制保护系统,占比为12%。特高压交流工程中,核心设备占比22%,即市场规模约为53亿元,核心设备中,GIS占比最大为58%,其次为变压器和电抗器,占比分别为21%和15%。23年交直流特高压核心设备总规模约为328亿元。

特高压核心设备企业供应商竞争格局稳固,换流阀主要以国电南瑞(600406.SH)和许继电气(000400.SZ)为主,直流特高压变压器以特变电工(600089.SH)为主,交流GIS主要以平高电气(600312.SH)和中国西电(601179.SH)为主,交流变压器以山东电工和保变电气(600550.SH)为主。

根据华经产业研究院数据,在直流特高压设备市场,国电南瑞市占率为51.2%,许继电气为32.7%,其中国电南瑞在换流阀市场占比达57.6%,许继电气占比16.2%,中国西电占比15.5%,在换流变压器方面特变电工占比30.3%,山东电工占比27.8%,中国西电占比20.7%,保变电气占比21.2%;在交流特高压设备市场,特变电工占比34.2%,中国西电占比29.8%,保变电气占比28.7%,其中在交流变压器市场方面,山东电工占比56.5%,保变电气占比33.6%,在GIS设备方面,平高电气占比47.1%,中国西电和新东北电气分别占比22和20.3%。该行认为变压器、换流阀、GIS等核心设备供应商的业绩将在23-25年期间逐渐兑现。

2.3 风电板块

2.3.1风电原材料分析

碳纤维是由有机纤维(主要是聚丙烯腈纤维)经碳化及石墨化处理而得到 的微晶石墨材料纤维,含碳量在 90%以上,具备出色的力学性能和化学稳 定性。与玻璃纤维相比,碳纤维的比模量和比强度均大幅增加,其模量比玻纤高 3~8倍、比重约小30%。风电领域是碳纤维下游应用的主要来源,2021 年风电领域碳纤维需求占全球、国内总需求的28%、36%。

2002年维斯塔斯首次在叶片中应用碳纤维。同年,维斯塔斯向各国提交碳 梁专利申请。受专利保护,全球仅维斯塔斯在叶片上有碳纤维的大规模应 用。根据《2021年全球碳纤维复合材料市场报告》可知,2021年风电行业碳纤维需求量大约在3.3万吨,其中维斯塔斯的需求可达2.5万吨,占比约达76%。

2022年7月,维斯塔斯碳梁专利到期。在专利未到期前,国内外就有企业 对碳纤维在叶片上的应用进行提前布局。以2021年风电碳纤维需求为例,国内企业占比约达14%,除维斯塔斯外其他海外企业占比约达11%,该需求主要用于碳纤维在叶片上的研发、试制。预计在专利到期后,风电碳纤维需求将出现一定程度的提高。

风电装机量持续增长,带动风电叶片材料用量提升。在基体材料领域,环氧树脂为目前主流材料,聚氨酯、尼龙材料性能优于环氧树脂,未来渗透率有望提升;在增强材料领域,玻璃纤维为目前主流材料,碳纤维潜力较大;在夹芯材料领域,巴沙木供给受限,PVC泡沫已实现国产化,PET泡沫亟待国内突破。

风电行业持续发展,风电叶片材料行业前景广阔。在产业政策引导和市场需求驱动双重作用下,风电产业已成为中国可参与国际竞争并取得领先优势的产业。中国每年新增风电装机量持续增长,预计2021-2025年将从47GW上升至85GW。随着风电行业的不断发展,风电叶片的大型化、轻量化、迭代加速趋势逐渐显现,将推动风电叶片材料需求持续增长。

风电叶片材料主要包括基体材料、增强材料和夹芯材料三大类。根据《复合材料在大型风电叶片上的应用与发展》,原材料费用占风电叶片总成本的75%,基体材料、增强材料和夹芯材料在原材料成本中占比较大。其中基体材料占比33%,夹芯材料占比25%,增强材料占比21%。

基体材料:环氧树脂为主流,聚氨酯和尼龙未来可期。基体材料在叶片中起粘结、支持、保护增强材料和传递载荷的作用,是成本占比最大的风电材料。环氧树脂是目前主流基体材料,2021年风电环氧树脂国内需求19.90万吨,预计2025年将达到36.13万吨。美国瀚森、道生天合、上纬新材等6家企业占据中国风电环氧树脂市场主要份额,2019年CR6达67.05%。聚氨酯、尼龙材料性能优于环氧树脂,未来在基体材料领域渗透率有望提升。

增强材料:玻璃纤维为主流,碳纤维潜力较大。增强材料是叶片结构刚度和强度的保证,目前风电叶片中主要应用的增强材料是玻璃纤维。2010-2021年,中国风电用玻纤的需求量从11.98万吨增长至46.83万吨,预计2025年将达到85万吨,中国巨石、泰山玻纤、国际复材三家企业占据60%以上市场份额。碳纤维性能优于玻璃纤维,目前应用受制于成本。预计未来随着成本降低,碳纤维在风电领域应用量将持续提升。

夹芯材料:巴沙木供给受限,PVC泡沫已实现国产化,PET泡沫亟待国内突破。夹芯材料能够提升叶片结构的刚度,防止局部失稳,提高叶片的抗载荷能力。目前主要使用的夹芯材料包括巴沙木、PVC泡沫、PET泡沫三类。用量占比为38%、31%、25%。其中巴沙木90%产自厄瓜多尔,供给受到较大限制;PVC泡沫已实现国产化,主要生产企业包括维赛等;PET泡沫技术壁垒较高,海外企业占据主要市场份额。

2.3.2风电整机企业

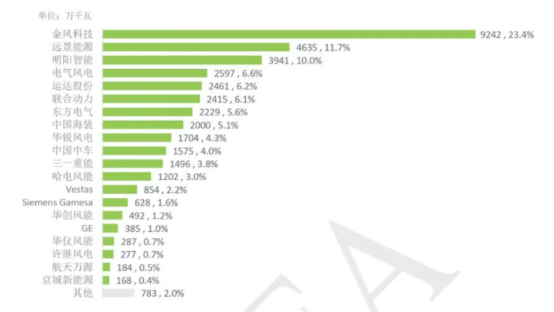

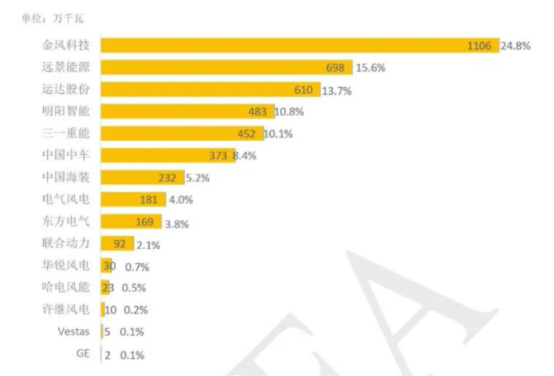

风电吊装统计数据发布,关注海风设备企业。中国可再生能源学会风能专业委员会(CWEA)公布了2022年中国风电吊装统计数据。2022年,中国全国新增风电吊装容量49.83吉瓦,其中海上风电新增5.16吉瓦。截止到2022年底,我国风电累计装机容量达到390吉瓦,其中陆上风电360吉瓦、海上风电30吉瓦。2022年新增吊装容量按公司分类,金风科技新增吊装11.36吉瓦,占比22.8%、远景能源7.82吉瓦,占比15.69%、明阳智能6.21吉瓦,占比12.46%、运达股份6.1吉瓦,占比12.24%、三一重能3.52吉瓦、占比9.07%。按新整吊装数据看,风电整机制造市场集中度高,CR5超过70%;同时前四名企业市场份额占有率基本与21年持平或有小幅增加,市场格局较为稳定。在海风市场方面前五名分别为:电气风电新增吊装1.44吉瓦,占比27.97%、明阳智能1.38吉瓦,占比26.76%、中国海装1.04吉瓦,占比20.17%、远景能源0.84吉瓦,占比16.24%、金风科技0.29吉瓦,占比5.7%。由于海风的高技术壁垒,导致行业集中度极高,难有新增参与者加入,CR5超过99%。相比于陆上风电,我国海上风电仍处于行业发展初期阶段。2023年预计海上风电新增装机12吉瓦,同比增加超过120%。我们看好海风市场尤其是远海风电市场的未来发展,推荐关注海上风机龙头公司。

据粗略统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%。其中海风招标规模1.80GW,同降14%,环增181%。

2022年中国风电整机制造企业新增装机容量及占比

截至2022年底中国风电整机制造企业累计装机容量及占比

2022年中国风电整机制造企业陆上新增装机容量及占比

截至2022年底中国风电整机制造企业陆上累计装机容量及占比

2022年中国风电整机制造企业海上新增装机容量及占比

截至2022年底中国风电整机制造企业海上累计装机容量及占比

三、新能源行业重大事件

1、4月5日,钧达股份在投资者互动平台回答投资者提问。2023年公司规划年产能40.5GW,其中P型电池9.5GW,N型电池31GW。公司目前已签长单覆盖公司大部分产能,公司对今年实现满产满销具有较强的信心。

资料显示,2022年钧达股份实现营收115.95亿元,同比增长304.95%;归母净利润7.17亿元,同比增长501.35%。其中第四季度,实现营收41.67亿元,同比增长104.86%;归母净利润3.07亿元,同比增长411.71%。

钧达股份产能规模由2022年初的8.5GW提升至年末17.5GW(P型9.5GW,N型8GW)。全资子公司捷泰科技实现电池片出货10.72GW(其中P型PERC产品8.85GW,N型TOPCon产品1.87GW),出货量同比增长88%;实现营业收入111.15亿元,同比增长约120%;净利润7.29亿元,同比增长约224%。毛利率为11.38%。

截至2022年底,钧达股份建成及规划中的生产基地有3处,规划年产能53.5GW。具体为:(1)上饶基地。该基地拥有年产9.5GW大尺寸P型PERC产能,产品转换效率达23.5%。(2)滁州基地。该基地规划年产18GW N型TOPCon产能。一期年产8GW产线已于2022年第三季度建成达产,产品效率达25%以上,二期年产10GW产线正在调试中,预计2023年上半年达产。(3)淮安基地。该基地规划年产26GW N型电池产能,一期年产13GW产线已于2022年年底开工建设,预计2023年下半年投产。淮安基地项目建成投产后,将成为全球单体最大的N型太阳能光伏电池片制造基地之一。

2、随着风光大基地规模化建设不断推进,新能源电力提升和消纳利用之间的矛盾也日益突出。为有效保障新能源消纳,今年以来,一批特高压电网工程、抽水蓄能电站项目密集开工,对于保障电力安全可靠供应、助力新型能源体系建设和新能源高质量发展具有重要意义。

我国清洁能源丰富,但资源与需求逆向分布。特高压电网具有远距离、大容量、低损耗等优势,输电能力可达500千伏超高压输电的数倍,输电距离可达数千千米,有利于将富集在我国西南、西北地区的清洁能源快速搬运到经济更为发达的中东部地区,解决电力供需矛盾,是新能源供给消纳体系的关键一环。

“双碳”目标下,西部、北部地区新能源电站装机规模正快速提高,而特高压工程与风光大基地的建设速度相比略显滞后。从建设周期看,光伏电站是3个月至6个月,风电为1年,特高压为1.5年至2年。按照正常的节奏,特高压电网应当建设先行,才能与建设速度更快的风光电站形成“源网匹配”,做到同时投产、良好消纳。过去几年,受疫情、特高压核准滞后等因素影响,电网工程建设进度在一定程度上有所滞后。已建成的特高压工程外送容量远不能满足清洁能源送出需要,亟须加快建设以提升新能源并网能力。

3、发展绿氢是实现碳中和目标的重要方式,目前氢能产业技术逐步趋于成熟,工业、交通、储能行业推动绿氢需求快速增长,电解槽作为电解制氢的核心设备,需求亦有望快速增长。

氢能产业技术趋于成熟:氢能产业链可以分为上游的氢气制备、中游的氢气储运和下游的氢气应用。目前全球主要制氢方式包括化石燃料制氢、工业副产制氢和电解水制氢,化石燃料制氢为主流;高压气态储氢、低温液态储氢已进入商业应用阶段;加氢站技术趋于成熟但建设成本较高。

工业、交通、储能行业推动绿氢需求快速增长:目前氢能主要应用在工业和交通领域:炼化领域是氢气重要的使用场景,到2030年炼化用氢需求有望达到4570万吨;氢冶金是钢铁行业实现碳中和目标的革命性技术,有望推动全球氢气需求快速增长,到2030年全球钢铁领域用氢量有望达到568万吨。化工行业是目前氢气消费的重要领域之一,合成氨、甲醇对氢气需求量较大,到2030年全球合成氨、甲醇用氢需求有望分别达到4087万吨、1756万吨;氢燃料电池产销量快速增长亦有望带动氢气需求增长,到2030年全球氢燃料电池汽车用氢量有望达到50万吨;此外,氢储能有望成为绿氢需求的重要组成部分。根据我们的测算,到2030年全球绿氢需求量有望达到3320万吨。

电解槽是电解制氢的核心设备:电解槽是电解水制氢的核心设备,关键零部件对制氢效率起到重要作用。据电解质系统的差别,电解水制氢的技术路线可以分为包括碱性电解水制氢(ALK)、质子交换膜电解水制氢(PEM)、固态氧化物电解水制氢(SOEC)、阴离子交换膜电解水制氢(AEM)。目前,碱性电解槽技术成熟、成本较低,仍为电解槽主流技术路线。提升设备性能、降低材料成本是电解水制氢技术的主要发展方向。

电解槽需求有望快速增长:根据IEA数据,2022全球电解槽新增装机约1GW,新增装机量同比提升约400%。根据我们的测算,到2030年全球电解槽的累计需求量有望达到288GW,2022-2030年全球新增电解槽需求CAGR有望达到77.36%。

氢能产业周期开启,碱性电解槽进入批量应用阶段,绿电制氢成本预计逐步具备竞争力,应用场景有望进一步扩大,预测到2030年全球绿氢需求量有望达到3320万吨。电解槽作为制备绿氢核心设备,有望受益于氢能发展,预计2022-2030年电解槽需求年均复合增速超过75%。建议优先关注具备成本优势的电解槽生产企业(隆基绿能、阳光电源、双良节能、华光环能、华电重工、兰石重装、亿利洁能等)。

风险提示:

光伏、风电行业政策波动风险;原材料价格大幅波动、经济下行影响光伏、风电需求不及预期风险;光伏、风电新增装机、产能释放不及预期风险;其他突发爆炸等事件的风险等。

免责声明:

本报告中的信息均来源于展恒基金认为可靠的公开可获得资料,但对这些资料或数据的准确性、完整性和正确性展恒基金不做任何保证,据此投资责任自负。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送,未经展恒基金授权许可,不得以任何方式复印、传送或出版,否则均可能承担法律责任。就本报告内容及其中可能出现的任何错误、疏忽、误解或其他不确定之处,展恒基金不承担任何法律责任。