1月8日,三大股指在上一个交易日收绿的基础上继续低走,沪指盘中再度失守2900点整数关口,落至2887.54点,跌幅达到-1.42%,深成指、创业板指双双跌超1%,连续走出5根阴线,且点位再度刷新近四年新低。

题材上看,旅游板块获大资金持续追高,新型城镇化在深圳拟出新规推进城中村改造的背景下逆势活跃,光伏、医美、制冷剂等板块局部活跃,前期护盘的主力军银行板块全线哑火。领跌的板块上看,芯片概念股为重灾区,芯片ETF持续创下阶段新低,先进封装、啤酒、养猪、苹果产业链等跌幅居前。

众多投资者叫苦连天,持仓基金全线飘绿,财经大v们持续分享“市场已是底部”的观点,但A股表现仍持续下跌,仿佛看不到底部,反转点到底在哪里?

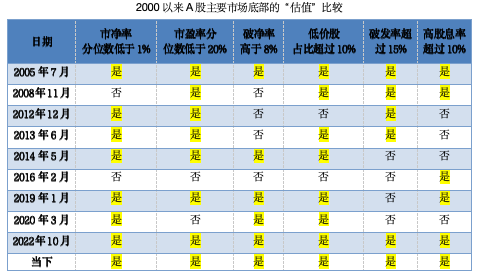

历史回溯来看,从2000年以来,A股“市场底”共有9次,从宏微观各类估值维度来比较,共有以下几个时间段:2005年7月、2008年11月、2012年12月、2013年6月、2014年5月、2016年2月、2019年1月、2020年3月和2022年1月,这9次“市场底”出现前,上证指数的平均跌幅高达33%,通常较前期阶段性高点有10个月左右的“磨底时间”。

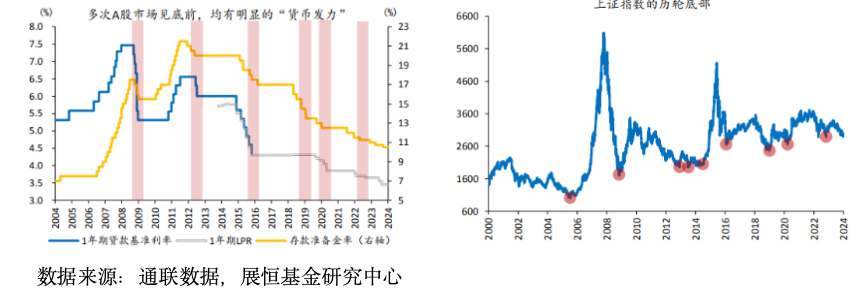

从“底部破局”的经验来看,政策的持续宽松是必要条件,北上资金的改善也愈发重要。首先,政策宽松是必要条件,“政策底”到“市场底”的过程,往往需要政策的持续催化,才能促成预期的扭转,在过去的9次市场底中,从图1以看出,2009、2013、2016、2019、2020、2023等均有“降准降息”等明显货币宽松政策的支持;

其次,从图2可看出,当市场进行底部酝酿时,需要长时间的下跌筑底,最长甚至下跌时间达10个月,并且资金的流转对于市场见底影响越来越大,外资占比的提高,海外资金的流动性在进几次市场见底中都凸显出重要的作用,观察数据,在多次的市场底部出现,并进行行情的反转时,均有北上资金明显回流的“加持”。

最后,很重要的是,经济改善并非是市场见底的必要条件,“经济底”不代表“市场底”,往往是不同步的,但“经济底”是领先、同步还是滞后“市场底”,这是不明确的,根据历史9次的底部来看,这3种情况都发生过,因此经济形势并不代表着市场行情,此因素不作为判断反转是否来临的参考。

依托目前的行情情况,已形成反转的条件有哪些呢?

(1)政策端的不断加码,海外资金的流动性也开始改善。政策方面,自2023年7月中央政治局会议后,政治底已经搭建,再到房地产一系列利好消息的提出,政策有望形成合力,进而提振市场信心,再加之美联储加息的停止,人民币汇率的升值都共同作用于市场的反转行情。

(2)近期经济结构上需求端的疲软仍对市场进行了拖累,但向好的信号明显。12月我国制造业PMI录得49、低于预期的49.6,对市场情绪仍有一定影响。向后看,当下库存处于绝对低位,叠加实际利率下行,经济企稳向上信号已愈加明确,而政策发力或也将为经济进一步注入上行“动能”。

总之,市场反转的具体点位谁都无法预测,但目前市场行情的反转条件在一步步搭建,“市场底”的形成还需时间稳固,左侧布局时机也在逐渐成熟,“破局”指日可待!