在中国,“财富自由”这个词仿佛有着别样的魔力,凡是衣能蔽体、食能果腹者似乎都不约而同地把它设定为人生的最高理想。

但也有人对此嗤之以鼻,认为财富自由就是个谎言,就像西天的真经,取经路上有九九八十一个圈套在等着——只要欲望不停,永无自由之日。人生依旧“无往不在枷锁之中”。

那么,到底什么才叫“财富自由”呢?

财富自由不仅仅是拥有一定的财富,更重要的是能够通过这些财富获得持续的被动收入,从而实现生活和工作的平衡。实现财富自由的关键在于合理规划和投资资产,包括但不限于房产、股票、基金、债券等,以确保资产能够带来持续的净现金流入。

但不同的人生活水平是不同的,有的人粗茶淡饭,住普通公寓已经很满足。有的人吃山珍海味,出入豪车,尚觉得生活困难。

因此,没有绝对的财务自由,拥有100W,看到100W的包包,瞬间觉得自己属于绝对贫困。拥有1000W,一辆超级跑车就能让你望而却步。

实现财务自由2个要素:钱 + 收益率

华尔街有个财务自由4%法则,也称25倍法则,4%法则是麻省理工学院的学者威廉·班根(William Bengen)在1994年提出的理论。通过投资一组资产,每年从退休金中提取不超过4%的金额用来支付生活所需,那直到自己去世,退休金都花不完。因为资产自己会增值。

比如说一年需要20万元的开销,那就需要20万元/4%=500万元。把这500万元投资到一组资产上,每年提取不超过4%的金额,就可以满足一年20万元的生活开销,实现财务自由。

所以我们可以先计算一下,我们想要实现什么段位的财务自由,要实现这个段位的财务自由,家庭一年需要多少开销,再反过来推算需要多少资产。

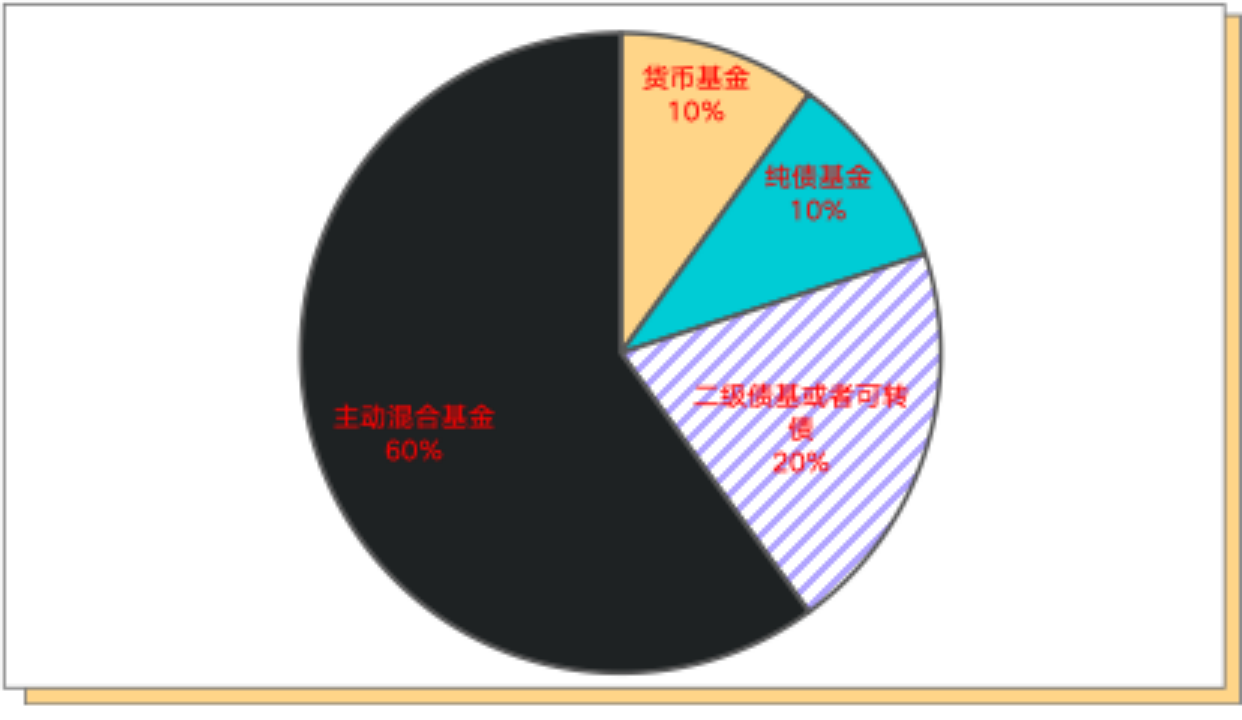

假如把这笔本金分别购置不同的资产进行组合,10%购买货币基金(年化收益率2%-3%),满足两年的开销,10%购买纯债基金(年化收益率3%-4%),20%购买二级债基或者可转债(年化收益率6%-8%)。

剩下的60%购买主动混合基金,10年中达到年化7%左右收益率,那么本金就可以翻倍。如果目标只是增长50%,年化收益率只需要4%。

这个收益率在权益基金里有不少过去都是实现的。

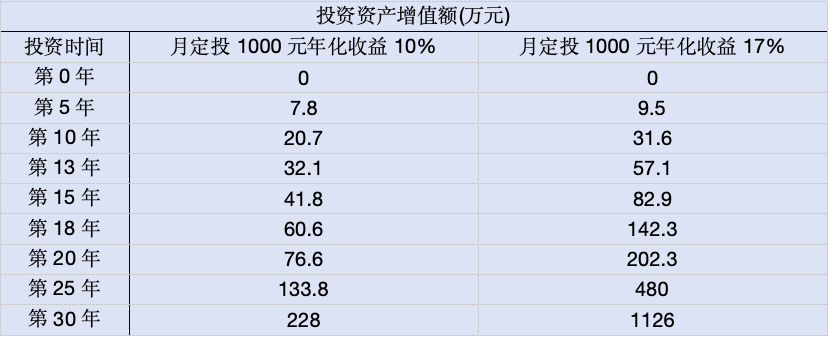

假设这几十年从始至终定投的金额都是1000元,带来的复利效应是巨大的。事实上,人们的收入是不断增长的,可以定投的金额不只是每月的1000元。如果金额加大,实现翻倍的时间更短,或者预期的回报金额更惊人。

只是,数十年如一日地定投,是反人性的,能够做到的,永远都是极少数人。

所以,对于大部分人而言,财务自由终究是个梦想。当然,在投资理财领域也存在风险和陷阱,我们需要做出选择和判断,不要盲目跟从。